ICS 13.100

ICS 13.100

CCS C 52

中华人民共和国国家职业卫生标准

GBZ 331—2024

职业卫生技术服务工作规范

Specification for occupational health technical service

2024-05-09 发布 2025-05-01 实施

目 次

1 范围 1

4 基本要求 3

8 质量控制 16

附录 A(规范性) 职业卫生技术报告信息网上公开记录表 19

附录 I(资料性) 职业卫生技术服务档案管理要求及相关表格 62

附录 K(资料性) 职业病防护设施性能参数检测相关表格 71

附录 M(资料性) 个人使用的职业病防护用品适合性检验 75

本标准为强制性标准。

本标准由国家卫生健康标准委员会职业健康标准专业委员会负责技术审查和技术咨询,由中国疾病预防控制中心负责协调和格式审查,由国家卫生健康委职业健康司负责业务管理,法规司负责统筹管理。

本标准起草单位:广东省职业病防治院、国家卫生健康委职业安全卫生研究中心、北京市化工职业 病防治院、中国疾病预防控制中心职业卫生与中毒控制所、重庆市疾病预防控制中心、中国铁道科学研 究院集团有限公司节能环保劳卫研究所、中国安全生产科学研究院。

本标准主要起草人:苏世标、张伟军、牛东升、温翠菊、闫慧芳、胡伟江、张华东、邱永祥、杜欢 永、邹剑明。

本标准规定了职业卫生技术服务基本要求、工作程序、工作内容和质量控制要求。 本标准适用于职业卫生技术服务机构为用人单位提供职业卫生技术服务活动。

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本标准必不可少的条款。其中,注日期的引用文件, 仅该日期对应的版本适用于本标准;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本标准。

GB/T 5750.13 生活饮用水标准检验方法 放射性指标

GB/T 6719 袋式除尘器技术要求

GB/T 11713 高纯锗γ能谱分析通用方法

GB/T 14056.1 表面污染测定 第一部分:β发射体(Eβmax>0.15MeV)和α发射体

GB/T 16145 环境及生物样品中放射性核素的γ能谱分析方法

GB/T 16758 排风罩的分类及技术条件

GB 18871 电离辐射防护与辐射源安全基本标准

GB/T 25915.3 洁净室及相关受控环境 第 3 部分:检测方法

GB 52043 通风与空调工程施工质量验收规范

GBZ 1 工业企业设计卫生标准

GBZ 2.1 工作场所有害因素职业接触限值 第 1 部分:化学有害因素GBZ 2.2 工作场所有害因素职业接触限值 第 2 部分:物理因素 GBZ 114 密封放射源及密封γ放射源容器的放射卫生防护标准

GBZ 115 低能射线装置放射防护标准GBZ 117 工业探伤放射防护标准GBZ 118 油气田测井放射防护要求

GBZ 119 放射性发光涂料卫生防护标准

GBZ 125 含密封源仪表的放射卫生防护要求GBZ 127 X 射线行李包检查系统卫生防护标准GBZ 139 稀土生产场所放射防护要求

GBZ/T 141 γ射线和电子束辐照装置防护检测规范GBZ 143 货物/车辆辐射检查系统的放射防护要求GBZ 159 工作场所空气中有害物质监测的采样规范

GBZ/T 160(现行有效部分) 工作场所空气有毒物质测定

GBZ/T 182 室内氡及其衰变产物测量规范

GBZ/T 189(所有部分) 工作场所物理因素测量

GBZ/T 192(所有部分) 工作场所空气中粉尘测定GBZ/T 194 工作场所防止职业中毒卫生工程防护措施规范GBZ/T 224 职业卫生名词术语

GBZ/T 232 核电厂职业照射监测规范

GBZ/T 233 锡矿山工作场所放射卫生防护标准GBZ/T 256 非铀矿山开采中氡的放射防护要求GBZ/T 277 职业病危害评价通则

GBZ/T 300(所有部分) 工作场所空气有毒物质测定

WS/T 184 空气中放射性核素的γ能谱分析方法

WS/T 751 用人单位职业病危害现状评价技术导则WS/T 757 局部排风设施控制风速检测与评估技术规范HJ 898 水质 总α放射性的测定 厚源法

HJ 899 水质 总β放射性的测定 厚源法

HJ 1126 水中氚的分析方法

EJ/T 900 水中总β放射性测定蒸发法EJ/T 1008 空气中 14C 的取样与测定方法 EJ/T 1047 尿中氚的分析方法

EJ/T 1075 水中总α放射性浓度的测定 厚源法

3.1 术语和定义

GBZ/T 224界定的以及下列术语和定义适用于本标准。

3.1.1

职业卫生技术服务 occupational health technical service

为用人单位提供的职业病危害因素定期检测、职业病危害现状评价、职业病防护设施与防护用品效果评价等技术服务工作。

3.1.2

职业卫生技术服务机构 occupational health technical service institution

为用人单位提供职业卫生技术服务的机构。

3.1.3

职业病危害因素定期检测 occupational hazards regular detection

在正常生产状况下,职业卫生技术服务机构根据用人单位的职业病危害风险分类确定的周期, 对用人单位工作场所职业病危害因素开展全面识别和检测,并依据国家职业卫生标准,对劳动者接触职业病危害因素的浓度或强度进行判定的一种技术服务活动。

3.1.4

职业病危害现状评价 assessment of occupational hazard in current condition

在正常生产状况下,职业卫生技术服务机构对用人单位工作场所职业病危害因素及其劳动者接触水平、职业病防护设施与措施及其防控效果、职业病危害因素对劳动者的健康影响等进行综合评价的一种技术服务活动。

[来源:GBZ/T 277,3.8,有修改]

3.1.5

职业病防护设施与防护用品效果评价 effect assessment of facitity controls and personal protective equipment for occupational hazards

在正常生产状况下,职业卫生技术服务机构对用人单位工作场所设置的职业病防护设施和劳动者使用的职业病防护用品的防护效果进行评价的一种技术服务活动。

3.2 缩略语

下列缩略语适用于本标准。

PC-TWA 时间加权平均容许浓度(Permissible Concentration-Time Weighted Average) PC-STEL 短时间接触容许浓度(Permissible Concentration-Short Term Exposure Limit) PE 峰接触浓度(Peak Exposures)

MAC 最高容许浓度(Maximum Allowable Concentration)

4.1.1 职业卫生技术服务机构应建立、健全职业卫生技术服务责任制。主要负责人对本机构的职业卫生技术服务工作全面负责。技术负责人和质量控制负责人应按照法律、法规、规章和标准规范的规定, 加强职业卫生技术服务的全过程管理。技术服务项目负责人及参与人员、报告审核人等按照职责分工参与技术服务,在职业卫生技术报告及原始记录上签字。

4.1.2 参与职业卫生技术服务工作的专业技术人员应参加岗前专业培训,达到技术评审考核评估要求, 并定期接受继续教育培训。

4.1.3 职业病危害现状评价、职业病防护设施与防护用品效果评价的项目组中应包含相应行业工程技术人员、职业卫生工程技术人员和公共卫生专业技术人员。

4.2.1 职业卫生技术服务机构应建立职业卫生技术报告信息网上公开制度,在出具职业卫生技术报告之日起二十个工作日内,按相关规定在本机构网站公开职业卫生技术报告相关信息,具体内容见附录 A。

4.2.2 职业卫生技术服务机构应建立职业卫生技术服务信息报送制度,指定专人负责信息上报工作, 在出具职业卫生技术报告后十五个工作日内完成信息报送,并对信息的完整性、真实性及合法性负责。

4.2.3 涉及国家秘密、军工保密和法律、法规规定不予公开的职业卫生服务信息,不应纳入信息公开与报送范畴。

4.3.1 职业卫生技术服务机构应依法独立开展职业卫生技术服务活动,因检测项目限制、样品保存时限以及样品运输有特殊要求而无法自行检测的,可委托具备相应检测能力的职业卫生技术服务机构进行 现场测量或样品测定,但样品现场采集、检测结果分析及应用等工作不得委托。

4.3.2 委托检测应征得用人单位书面同意,委托双方应签订合同(或协议),明确双方承担的相应责任。

4.4.1 职业卫生技术服务机构应为专业技术人员配备个体防护用品,并保证其有效性。

4.4.2 职业卫生技术服务机构应安排本单位从事放射卫生检测、评价工作中受到电离辐射照射的专业技术人员接受个人剂量监测,必要时携带便携式剂量报警仪。

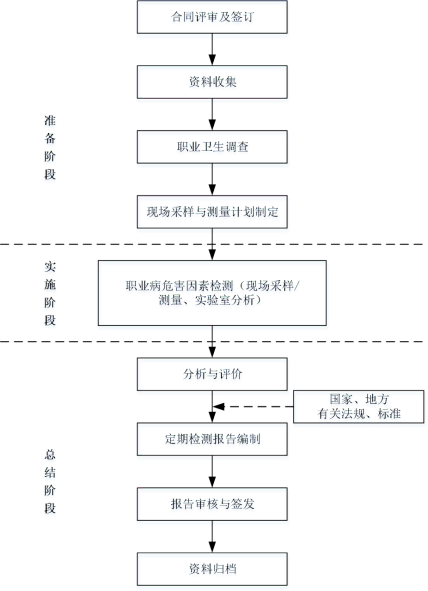

5.1.1 职业病危害因素定期检测(以下简称“定期检测”)工作流程包括合同评审及签订、资料收集、 职业卫生调查、现场采样与测量计划制定、职业病危害因素检测(含现场采样与测量、实验室分析等)、 分析与评价、定期检测报告编制、报告审核与签发、资料归档等。

5.1.2 定期检测工作程序应符合附录 B 中 B.1。

5.2.1.1 签订技术服务合同(或协议)前,职业卫生技术服务机构应开展合同评审。

5.2.1.2 技术服务合同(或协议)应明确技术服务内容、范围以及双方的责任。

5.2.2.1 通用性资料应包括但不限于:

a) 用人单位概况:用人单位名称、统一社会信用代码、用人单位注册地址及工作场所地址、所属行业、经济类型、企业规模、产品及年产量、在册职工及劳务派遣人员数量、法定代表人

(或主要负责人)姓名、联系人姓名和联系方式;

b) 工程技术资料:用人单位主要原辅材料名称、成分、化学品安全技术说明书(SDS)与用量; 总平面布置;生产工艺及设备布局;产品、中间产品、副产品、联产品及其产量;辐射源项; 生产岗位(工种)设置、人员配备及工作制度;职业病防护设施种类、数量及分布;个人使用的职业病防护用品配备情况。

5.2.2.2 用人单位最近 1 次定期检测或职业病危害评价资料。

5.2.3.1 职业卫生调查应在正常生产状况下进行,并满足以下要求:

a) 至少应由 2 名专业技术人员共同开展;

b) 覆盖技术服务范围内的全部工作场所和岗位(工种),至少应包括 1 个工作班内的所有工作内容;

c) 调查人员在用人单位显著标志物前拍照(摄影)并注明拍摄时间,应归档保存。

5.2.3.2 职业卫生调查内容应包括但不限于:

a) 基本信息:投产时间、所属行业、企业规模、在册职工及劳务派遣人员数量;

b) 原、辅材料和产品情况:生产过程中各工作场所主要使用的原料、辅料、产品、中间产品、 联产品及副产品的年用量或产量、物理状态、主要成分、使用岗位(工种);

c) 辐射源项概况:放射性同位素的核素名称、状态、活度、出厂日期、数量或最大日操作量、 位置分布等,射线装置名称、型号、数量、主要参数、射线种类等;

d) 生产工艺和设备布局情况:生产工艺及工序,生产设备名称、数量(总数量和运行数量)、 型号及规格、操作岗位(工种)以及布局;

e) 劳动定员:各岗位(工种)的作业人数(总人数、每班人数)、工作班制、工作地点及内容、作业类型和工作时间;

f) 职业病危害因素接触情况:各岗位(工种)接触的职业病危害因素种类、来源、接触时间等。对于流动作业、非常规作业或职业病危害因素接触水平不稳定的固定作业,调查其浓度(或强度)波动时机、流动作业地点、接触时间和接触频度(每班接触次数,每次接触时间以及相继接触的间隔时间);采用定点检测结果评估劳动者一个工作班的职业病危害因素接触水平时,应分时段或工作地点调查劳动者接触的职业病危害因素及接触时间;

g) 职业病防护设施设置及运行情况:工作场所设置的职业病防护设施类型、名称、数量、设置地点及运行情况;

h) 个人使用的职业病防护用品配备及使用情况:接触职业病危害因素岗位(工种)配备的职业病防护用品类别、型号或规格、佩戴情况和更换周期。

5.2.3.3 职业卫生调查的记录表格参见附录 C 中 C.1。

5.2.4.1 通过职业卫生调查、工程分析、资料分析和检测检验等方法,对用人单位生产工艺过程、 生产环境、劳动过程和特殊环境中可能存在的职业病危害因素的种类、来源、分布及其影响人员进行全面、客观及准确的识别,职业病危害因素识别范围应包括:

a) 国家已发布职业接触限值的;

b) 列入《职业病危害因素分类目录》的;

c) 国家已发布职业卫生检测方法的;

d) 其他对劳动者健康有影响的。

5.2.4.2 存在以下情况时,应通过检测检验识别工作场所中存在的职业病危害因素:

a) 对于成分不明的有机化学品,开展挥发性有机组分定性分析,以识别存在的化学物质;

b) 对于游离二氧化硅含量不明的粉尘,开展游离二氧化硅含量测定,以确定粉尘性质。

5.2.5.1 在制定现场采样与测量计划之前,明确检测项目,应包括但不限于国家已发布职业接触限值和职业卫生检测方法的。

5.2.5.2 现场采样与测量计划的内容应包括但不限于:

a) 用人单位名称、工作场所地址、检测任务类别及检测任务编号;

b) 检测项目、职业接触限值类型、空气收集器、采样与测量仪器类型、样品保存条件和期限;

c) 工作场所、岗位(工种)及采样与测量地点(对象、时机或点位);

d) 采样与测量方式、采样与测量时长、采样与测量时段、样品数量、采样流量、采样与测量日期;

e) 采样与测量地点设置示意图。

5.2.5.3 现场采样与测量计划的记录表格参见附录 D。

5.2.6.1 现场采样与测量前准备

开展现场采样与测量前,职业卫生技术服务机构根据现场采样与测量计划做好以下准备工作:

a) 应准备符合采样与测量要求的仪器设备,检查其性能(流量/量程/能量范围、测量射线种类、 时间响应、防爆性能等)、电池电量、计量检定或校准有效期等情况;

b) 应做好采样器气密性检查、设定流量准确性测定和仪器领用等工作,并做好记录。采样器设定 流量的准确性测定参见附录 E;

c) 噪声测量前应对测量仪器进行校准,测量后应以测量模式对标准声源进行测量,如偏差大于0.5 dB,本次测量结果应当舍弃,并更换测量仪器重新进行测量。其他物理因素测量设备按照GBZ/T 189(所有部分)的要求在测量前进行校准;

d) 现场采样所需的空气收集器和试剂等材料应验收并确认合格。对购买的每批次空气收集器进行 验收,测定常见职业病危害因素的本底值和解吸(或洗脱/消解)效率,空气收集器中待测职业病危害因素的本底值原则上应低于所选用方法的检出限,平均解吸(或洗脱/消解)效率原则上不低于 90%,并做好验收记录。

5.2.6.2 现场采样与测量

5.2.6.2.1 现场采样与测量应在正常生产和排除人为干扰情况下进行,现场采样与测量情况应拍照

(摄影)并注明拍摄时间。因涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密、个人隐私及特殊要求不能拍照(摄 影)的,用人单位应提供书面确认材料。

5.2.6.2.2 现场采样与测量的通用要求:

a) 应至少由 2 名专业技术人员完成;

b) 采样与测量时应观察和了解工作场所卫生状况和环境条件,核实采样与测量对象(或地点、点 位)及检测项目等信息;

c) 采样与测量时应经常性观察仪器设备的运行状态,确保仪器设备正常运行;

d) 采样与测量应覆盖用人单位存在职业病危害因素的全部工作场所和岗位(工种),且不少于 1 个工作班;

e) 采样与测量人员应遵守用人单位安全卫生要求,正确穿戴个体防护用品。

5.2.6.2.3 除满足本标准 5.2.6.2.2 条外,化学有害因素和物理因素的现场采样与测量还应满足以下要求:

a) 物理因素测量符合 GBZ/T 189(所有部分)的要求;

b) 化学有害因素的采样对象(地点)及数量符合 GBZ 159 要求,并符合:

1) 采用个体方式,当能确定职业病危害因素接触水平最高和接触时间最长的劳动者时,采样 对象包括职业病危害因素接触水平最高和接触时间最长的劳动者,其余的采样对象随机选 择;

2) 采用定点方式,对于固定岗位(工种),1 个~3 个相同工位选择 1 个工位进行采样;4 个~10 个相同工位选择 2 个工位进行采样;超过 10 个相同工位至少选择 3 个工位进行采样。对于流动岗位(工种),将劳动者工作班接触职业病危害因素的工作地点或移动范围 内的工作区域均作为采样地点。

c) 化学有害因素的采样方式、时长和时机满足以下要求:

1) 职业接触限值为 PC-TWA 的化学有害因素原则上采用长时间采样,流动岗位(工种)优先采用个体采样。采样时长应符合 GBZ/T 160、GBZ/T 192(所有部分)和 GBZ/T 300

(所有部分)的要求,覆盖接触职业病危害因素的全部工作内容,且固定岗位(工种)采 样时间不少于劳动者每班接触时间的 25%,流动岗位(工种)采样时间不少于劳动者每班接触时间的 50%。因空气收集器为液体吸收管和采气袋等无法进行长时间采样的,可采用短时间分段采样方式,采样时段不少于 2 个,采样间隔不小于 1 h;

2) 职业接触限值为 PC-STEL 或按 PE 进行评价的化学有害因素,劳动者接触浓度无明显波动时,可不进行短时间采样;劳动者接触浓度存在明显波动时,应在劳动者接触浓度高的 工作地点及时段进行相应的短时间采样。采样时长一般为 15 min;

3) 职业接触限值为 PC-TWA 的化学有害因素,劳动者接触时间不超过 1 h 时,可根据作业的实际情况和该化学有害因素的特性,参照其 PC-STEL 或 PE 进行检测和评价;

4) 职业接触限值为 MAC 的化学有害因素,应在劳动者接触浓度高的时段或工作地点进行采样。采样时长根据劳动者的实际接触时间和检测方法确定,但不应超过 15 min。

d) 采样结束后立即密封样品,不应在采样地点处理样品(如打开滤膜夹或倒出吸收液),防止样 品污染;

e) 采集的样品应有唯一性标识。采样时应采集样品空白,样品空白与样品为同一批次的空气收集 器,同一检测项目同一批次样品至少采集 2 个样品空白。当同一空气收集器同时采集多种职业病危害因素时,样品的保存条件和保存时限按要求最严格的危害因素执行。

5.2.6.2.4 除符合本标准 5.2.6.2.2 条外,放射性因素的现场采样与测量还应满足以下要求:

a) X、g、中子等外照射测量,根据辐射源项不同,分别按照 GBZ 114、GBZ 115、GBZ 117、GBZ 118、GBZ 119、GBZ 125、GBZ 127、GBZ 139、GBZ 143、GBZ/T 141、GBZ/T 232、GBZ/T 233 等要求执行,并满足以下要求:

1) 在机房或屏蔽体(现场无机房或屏蔽体的除外,如行包检测仪、货物/车辆辐射检查系统和现场探伤等)外侧 30 cm,距离地面高度 1 m~1.5 m 区域进行巡测,记录辐射剂量率较高的位置,对巡测剂量率较高的点位和代表性位置进行定点测量,并注明其空间位置。 需特别关注防护墙、防护门、观察窗、操作位、管线口、通风口及穿墙口等位置的测量;

2) 在防护门外侧 30 cm 处,门体为推拉门或单扇平开门时,沿门体上缝、下缝、左缝、右缝和门体中间部位及锁眼部位进行测量。门体为双扇对开平开门时,还应对门体中缝进行测 量;

3) 在铅玻璃观察窗外侧 30 cm 处,对窗体上缝、下缝、左缝、右缝,窗体中部进行测量;

4) 在机房或屏蔽体顶层和下层进行测量,顶层关注点采用工作人员腹部位置(坐姿时取距上层地板表面 0.5 m 处,站姿时取距上层地板表面 1.0 m 处)作为参考点;下层关注点参考采用工作人员头部位置(坐姿时取距下层地板表面 1.0 m 处,站姿时取距下层地板表面 1.5 m~1.7 m 处)作为参考点。巡测过程中,记录辐射剂量率较大值和检测位置。除巡测寻找较高的辐射剂量点外,还应在顶层前、后、左、右、中部选点测量;

5) 对中高能工业加速器(100 MeV~1 TeV)重点部位(靶部件、限束光阑或准直器、束流管、偏转磁铁等)感生放射性进行测量;

6) 屏蔽体周围 50 m 范围内有高于屏蔽体顶的建筑时,应测量侧散射辐射剂量水平;屏蔽体为单层建筑时,应测量天空散射辐射剂量水平;在屏蔽体外的建筑物楼层和地面附近进行巡测,对辐射剂量率水平异常高的点位进行定点检测;

7) 定点测量时,每个测量点应连续记录不少于 5 次测量值,检测结果取平均值。

b) 表面放射性污染的直接与间接测量按照 GB/T 14056.1 的要求执行。

c) 氡及其子体浓度采样和测量按照 GBZ/T 182 和 GBZ/T 256 要求执行。

d) 总a、总b放射性活度浓度采样按照 GB/T 5750.13、HJ 898、HJ 899、EJ/T 900 和 EJ/T 1075 等要求执行。

e) g放射性活度浓度采样按照 GB/T 16145 和 WS/T 184 要求执行,并满足以下要求:

1) 采用空气采样器在可能产生放射性气溶胶的作业时段进行样品采集。对于室内工作场所, 采样器应置于工作人员经常停留或需调查的位置,采样高度距地面 1.5m 高度处;

2) 采用大流量空气采样器采集样品,在现场应将滤膜采集面朝里对折两次,置于密封塑料袋内运输至实验室,使用压样机压制成与标样体积、形态相同的圆柱形样品,密封待测;

3) 碘盒样品应在现场置于密封塑料袋运输至实验室,装入样品盒,密封待测。

f) 尿中氚放射性活度浓度采样,可用新的尿液采集杯收集受检者晚上 10 时至次日早晨 6 时的尿液 100 mL 以上,收集后加盖拧紧待测;

g) 空气中 14C 放射性活度浓度采样可按照 EJ/T 1008 标准要求执行。

5.2.6.2.5 现场采样与测量记录的信息应包括但不限于:

a) 用人单位名称、工作场所地址、检测类别、检测任务编号、空气收集器、采样与测量依据;

b) 检测项目、检测岗位、采样与测量对象(或地点、点位)、采样与测量方式;

c) 样品编号、采样与测量设备及编号、采样起止时间、采样流量及测量结果;

d) 采样与测量时的生产状况、辐射源项情况、职业病防护设施运行情况及个人使用的职业病防护用品使用情况;

e) 环境气象条件参数(温度、气压)信息;

f) 采样与测量人员、复核人员、采样与测量日期。

5.2.6.2.6 样品运输、接收、流转和保存等管理应满足以下要求:

a) 样品运输过程中保证样品性质稳定,避免污染、损失和丢失,样品空白独立包装,并与采集样品一并放置、运输、储存和测定;

b) 样品交接记录包括用人单位名称、检测类别、检测任务编号、样品编号、检测项目、样品数量、空气收集器、样品保存条件和期限、样品状态、采样日期、交接日期及交接人员等信息;

c) 样品出现异常,采取相关补救措施,并如实记录,必要时重新采样;

d) 对于不稳定的样品,采取必要的保存措施。

5.2.6.3 实验室检测

5.2.6.3.1 实验室检测应满足以下要求:

a) 仪器设备的性能满足检测方法的要求,且经过检定或校准,并在有效期内;

b) 按照职业卫生技术服务机构资质认可批准的检测方法,在样品保存有效期内进行检测;

c) 实验室应避免交叉污染,并满足仪器设备使用和检测方法的要求。对天平室、理化分析室、热解吸室和γ能谱核素分析室等环境条件有特殊要求的,应按要求对环境条件进行控制并实时记录;

d) 按照仪器设备操作规程进行操作,并对仪器使用情况进行记录,记录内容包括仪器设备使用状态、使用时间、样品编号、样品名称、样品数量、检测项目和使用人等信息;

e) 标准物质及化学试剂使用和配制需实时记录,记录应完整清晰,记录内容包括标准物质及化学试剂的名称、批号、生产单位、配制时的环境条件、配制浓度、配制方法、配制日期、配制人等信息;

f) 优先采用国家认可的标准物质配制标准溶液,低浓度的标准贮备溶液和标准系列溶液宜当日配 制和使用;配制标准贮备溶液时,需记录配制过程,记录内容包括标准物质名称、批号、生产 单位、有效期和受控编号,所配制标准贮备液的受控编号、配制过程、配制浓度、配制环境条 件、配制日期、有效日期、配制人和复核人等信息。标准贮备液的配制记录宜与检测任务的样 品检测原始记录一起归档保存,其他检测任务使用该贮备液时,可通过备注配制记录保存的检 测任务编号进行溯源;

g) 标准物质、化学试剂、耗材和实验用水应进行验收,以确保满足检测方法的要求;

h) 标准系列宜在每次使用时现用现配。除试剂空白外,标准系列不少于 5 个点。标准系列浓度最低点需在待测有害因素定量下限附近,浓度最高点的含量不能超过标准检测方法定量测定范围的上限值;

i) 样品分析前先测定样品空白(或基底/本底)和质量控制样品(质控样、加标回收样品或标准 砝码,对γ能谱是指刻度源或标准物质)。样品空白的测定含量一般应小于待测指标的定量下限。测定质控样和标准砝码的检测结果应在给定的参考值范围内,测定加标回收样品的加标回收率应在 90%~110%之间;测定大批量样品时,每测定 50 个样品需再次测定一次质量控制样品,当质量控制样品检测结果符合要求时,继续测定样品,否则上一次测定质量控制样品后检测的样品应重新检测;

j) 样品测定含量宜在校准曲线的测定范围内,如含量超过测定范围,需将样品稀释后再行测定, 计算时乘以稀释倍数;

k) 检测结果计算应使用各实验室做出的解吸(洗脱/消解)效率,不能直接采用标准检测方法 中给出的解吸(洗脱/消解)效率;

l) 因保存时限有要求需在现场进行测定的样品,可使用便携式检测仪器进行检测,便携式检测仪器的性能应满足检测方法要求。现场测定应在对样品无污染的场所进行,环境条件应满足仪器设备使用和检测方法的要求,并实时记录;

m) γ能谱刻度需进行能量刻度和效率刻度,按照 GB/T 11713 要求执行;

n) 氡及其子体浓度检测按照 GBZ/T 182 要求执行;

o) 总a、总b放射性活度浓度检测按照 GB/T 5750.13、HJ 898、HJ 899、EJ/T 900 和 EJ/T 1075 等要求执行;

p) g放射性活度浓度检测按照 GB/T 11713 和 WS/T 184 等要求执行;

q) 氚放射性活度浓度检测按照 HJ 1126 和 EJ/T 1047 等要求执行,空气中 14C 放射性活度浓度检测可按照 EJ/T 1008 标准要求执行。

5.2.6.3.2 实验室检测原始记录信息应全面、清晰、完整,并按照要求划改、复核和签字,内容应包括但不限于:

a) 用人单位名称、检测任务编号、检测项目、检测依据、实验室环境条件(温度、湿度等)、 仪器设备(名称、型号)及编号、仪器设备测定条件参数、解吸(洗脱/消解)效率、结果计算公式、样品处理方法、方法定量下限、最低定量浓度、收样日期、检测日期、检测人员和复核人员;

b) 标准贮备液配制情况、校准曲线配制情况、校准曲线的测定情况和质量控制情况(包括质控样品来源或加标样品的配制过程、质控样品或加标样品的测定结果和判定);

c) 样品编号、采样体积、样品空白和样品测定结果。

5.2.6.3.3 打印归档的标准系列和样品(包括样品空白和质控样品)检测谱图应有样品唯一性编号、样品进样时间、样品进样瓶位置(自动进样时)和谱图保存电子路径等信息,按电子路径能在电脑中溯源保存的检测谱图。

5.2.6.4 职业病危害因素检测的记录

职业病危害因素检测的记录表格参见附录 F。

5.2.6.5 检测结果处理

检测结果处理参见附录 G。

5.2.7.1 非放射性因素检测结果及结果判定中,应分别列出各岗位(工种)全部采样与测量对象(或 地点、时机)职业病危害因素的检测结果,同时按岗位(工种)汇总检测结果,取接触浓度或强度的最大值,依据 GBZ 2.1 和 GBZ 2.2 等相关标准的要求,给出评价结论。

5.2.7.2 放射性因素按照检测点位汇总放射防护检测结果,取检测结果的最大值,依据 GB 18871 等相关标准的要求,给出评价结论。

5.2.7.3 对于不符合卫生标准要求的岗位(工种、点位),应分析其超标原因。

5.2.8.1 定期检测报告的编制应满足以下要求:

a) 由参与现场调查和(或)采样与测量的专业技术人员进行编制;

b) 对资料和数据进行综合分析,给出检测结论,并提出建议和措施。

5.2.8.2 定期检测报告的章节和内容应包括但不限于:

a) 检测与评价依据。列出现场采样与测量、实验室检测及结果判定依据的法律、法规、规章和 标准规范;

b) 检测类别及范围。列出检测任务来源、检测类别和检测范围;

c) 用人单位概况。包括用人单位基本情况、岗位(工种)设置及生产制度、生产工艺及设备情 况、辐射源项、原辅材料及产品情况、职业病防护设施设置及运行情况、个人使用的职业病防 护用品配置及使用情况和劳动者作业情况;

d) 职业病危害因素识别。对检测范围内工作场所/岗位(工种)存在的职业病危害因素进行识别, 分析职业病危害因素的来源和产生途径,列出接触时间及频度;

e) 检测项目确定。分析原辅材料、工艺及设备、劳动者接触情况,确定检测项目;

f) 现场采样与测量。包括现场采样与测量时的生产情况、布点情况、采样要求(采样与测量方式、 时长和频次)和现场环境气象条件(温度、湿度和气压);

g) 检测结果分析与评价。列出本标准 5.2.7 条要求的内容;

h) 检测结论。给出用人单位职业病危害风险分类,列出用人单位存在的主要职业病危害因素,并按岗位(工种、点位)给出各类职业病危害因素的超标情况,分析超标原因,提出用人单位在 职业病防治方面存在的主要问题;

i) 建议。针对用人单位在职业病防治方面存在的主要问题,按照消除替代、工程控制、管理控制、 个体防护的优先控制原则,提出针对性的改进措施及建议。对 GBZ 2.1 中标注致癌性标识、“敏” 标识、“皮”标识的化学有害因素,提出可有效减少或避免接触的建议。

5.2.8.3 分多次完成的检测任务,应注明当次检测范围,多个检测报告应通过检测任务编号进行关联。

5.2.8.4 检测结果报告单应包括但不限于:

a) 用人单位名称、检测类别及检测任务编号;

b) 检测项目、采样与测量依据、实验室检测依据、检测仪器/设备名称及编号、采样与测量日期、 实验室检测日期及最低定量浓度(注明采样体积);

c) 样品或测量编号、采样与测量时段(起止时间)、工作场所、岗位(工种、点位)、采样与测量对象(或地点、时机)及检测结果。

5.2.8.5 定期检测报告、检测结果报告单的格式参见附录 H。

定期检测报告应有编写人、审核人和签发人(授权签字人)签名,检测报告应盖职业卫生技术服务 机构公章或检测专用章,并加盖骑缝章。

5.2.10.1 职业卫生技术服务机构应建立职业卫生技术服务档案,并妥善保存。

5.2.10.2 职业卫生技术服务档案包括职业卫生技术服务质量控制记录、现场调查记录、实验室检测原 始记录、影像资料、职业卫生技术报告及相关资料。

5.2.10.3 技术服务归档材料应以技术服务项目为单位,在出具职业卫生技术报告后的 20 个工作日之内完成归档。

5.2.10.4 资料归档要求参见附录 I。

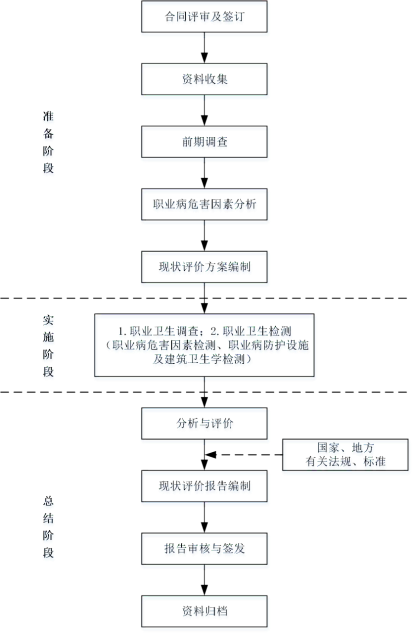

6.1.1 职业病危害现状评价(以下简称“现状评价”)包括准备阶段、实施阶段和总结阶段。准备阶段包括合同评审及签订、资料收集、前期调查、职业病危害因素分析及现状评价方案编制;实施阶段包 括职业卫生调查及职业卫生检测;总结阶段包括分析与评价、现状评价报告编制、报告审核与签发及资 料归档等。

6.1.2 现状评价工作程序应符合附录 B 中 B.2。

合同评审及签订要求同本标准 5.2.1 条。

6.2.2.1 通用性资料同本标准 5.2.2.1 条。

6.2.2.2 其他工程技术资料,主要包括:用人单位所在地的气象条件(全年和夏季主导风向以及最小

频率风向、风速、气温等)、辅助用室;应急救援设施与措施、职业病危害警示标识、职业卫生管理制度与操作规程。

6.2.2.3 用人单位最近 1 次职业病危害评价报告,以及近 3 年职业病危害因素检测资料。

6.2.2.4 用人单位近 3 年劳动者职业健康监护资料,包括既往职业健康检查资料、职业病发病资料和急性职业病危害事故资料。

6.2.3.1 调查要求同本标准 5.2.3.1 条。

6.2.3.2 调查内容除满足本标准 5.2.3.2 条外,原、辅材料和产品情况调查还应包括原辅料的厂内运输方式、储存方式、加药/投料方式、装卸方式和装卸周期;劳动定员和职业病危害因素接触情况 调查还应包括劳动者作业方式;职业病防护设施设置及运行情况调查还应包括职业病防护设施技术参数和维护情况;个人使用的职业病防护用品配备及使用情况调查还应包括职业病防护用品防护性能参数。

6.2.3.3 前期调查记录表格参见附录 C.1。

6.2.4.1 职业病危害因素识别

职业病危害因素识别同本标准 5.2.4 条。

6.2.4.2 重点评价的职业病危害因素筛选

6.2.4.2.1 根据前期现场调查和收集的资料,筛选重点评价的职业病危害因素,依据如下:

a) 国家已制定职业接触限值和职业卫生检测方法的;

b) 国家未制定职业接触限值和(或)职业卫生检测方法的,应结合劳动者接触时间、接触机会、 接触人数和化学物质毒性、使用量及挥发性等综合分析。

6.2.4.2.2 符合筛选依据中任一情形的,即为重点评价的职业病危害因素。

6.2.4.3 检测项目的确定

检测项目的确定同本标准 5.2.5.1 条。

按照 WS/T 751 的要求,在对收集的资料进行研读与前期调查的基础上,编制现状评价方案并对其进行技术审核。

6.2.6.1 职业卫生调查要求同本标准 5.2.3.1 条。

6.2.6.2 在前期调查的基础上,职业卫生调查内容应包括但不限于:

a) 生产运行状况:用人单位设计生产能力、工程变化情况和现行运行能力;

b) 总体布局情况:厂区总平面布置和各建筑物竖向布置情况;

c) 应急救援设施设置及运行情况:工作场所设置的应急救援设施类型、名称、技术参数、数量、 设置地点、运行及维护情况;

d) 建筑卫生学:包括主要建筑结构和特征情况、通风、空气调节、采暖、采光照明、微小气候 等,封闭车间还应调查气流组织情况;

e) 辅助用室:工作场所最大班人数及女工人数,设置的辅助用室名称、地点、数量和卫生设施;

f) 职业卫生管理情况:包括职业卫生管理组织机构及人员设置情况、职业病防治计划与实施方案制定及执行情况、职业卫生管理制度与操作规程及执行情况、职业病危害因素定期检测制度制定及执行情况、职业病危害告知情况、职业卫生培训情况、职业病危害事故应急救援预案及演练情况、职业病危害警示标识及中文警示说明的设置状况、职业病危害项目申报情况、 职业卫生档案建立及管理情况、职业病危害防治经费落实情况等。重点调查上述管理制度的执行及落实情况;

g) 既往职业病危害评价建议落实情况:用人单位上一次开展的评价报告中提出的补充措施和建 议落实情况;

h) 职业健康监护情况:用人单位组织接触职业病危害因素的劳动者开展的上岗前、在岗期间和离 岗时职业健康检查情况。

6.2.6.3 职业卫生调查的记录表格参见附录 C.2。

6.2.7.1 职业病危害因素检测

化学有害因素现场采样不少于 3 个工作班,物理因素和放射性因素不少于 1 个工作班,其他要求同

本标准 5.2.6 条。

6.2.7.2 职业病防护设施检测

6.2.7.2.1 通风设施防护效果检测的通用要求

通风设施的防护效果检测应具备以下要求:

a) 通风系统正常运行且稳定后;

b) 避免干扰气流的影响;

c) 检测条件、方法、仪器设备及检测点设置符合相关标准要求;

d) 检测设备精度和量程等满足检测要求。

6.2.7.2.2 局部排风设施控制风速检测

局部排风设施控制风速检测要求:

a) 检测前确认工作场所的通风气流流型;

b) 按照 GB/T 16758 和 WS/T 757 等要求开展控制风速检测;

c) 各检测点的风速应至少检测 3 次,取平均值,或直接读取一段时间的平均值;

d) 控制点的控制风速为该检测点平均风速值,控制面的控制风速为各检测点平均风速最小值。

6.2.7.2.3 通风设施防护参数检测

6.2.7.2.3.1 管道内气体压力、风速、风量检测要求:

a) 按照 GB/T 6719 等要求开展管道内气体压力、风速和风量检测;

b) 检测时确保测试孔不漏风;

c) 管道内气体压力、风速、风量检测参见附录 J。

6.2.7.2.3.2 通风设施风量检测要求:

a) 格栅或网格风口风量,宜采用罩口风速测定法,按照 GB/T 16758 的规定,检测排风罩罩口平均风速,计算风量;

b) 散流器风口风量,宜采用风量罩法测定通风设施风量;

c) 条缝型风口或风口气流有偏移时,宜采用风管法或辅助风管法测定通风设施风量,检测方法按 照本标准 6.2.7.2.3.1 条执行。

6.2.7.2.3.3 气流流型的检测要求:

a) 按照 GB 52043、GB/T 25915.3 等要求开展气流流型检测,采用录制视频方式进行过程记录, 检测结果可通过影像或绘制气流流型图的方式进行展示;

b) 气流流型检测方法一般包括示踪线法、示踪剂法、采用图像处理技术的气流显形检查法和借助 测量速度分布的气流显形检查法等。

1) 示踪线法,可采用棉线、丝线、薄膜带等轻质纤维放置在测试杆的末端,或装在气流中细 丝格栅上,直接观察出气流的方向和因紊流引起的波动。通过测量两点(例如 0.5 m~2 m)之间的气流偏移来计算偏移角,并标注在气流流型图上。

2) 示踪剂法,利用示踪剂观察气流的方向和均匀性,产生示踪粒子的物质可选去离子水、干 冰、喷射的或用化学法生成的乙醇和乙二醇等。使用雾化器生成的液滴应大小合适,既能让图像处理技术可探测到,又不大到会因重力效应而偏离被观测的气流,一般直径控制在 0.5 μm~50 μm。

3) 采用图像处理技术的气流显形检查法,利用示踪剂法生成图像并进行处理,给出检测区的 二维风速矢量的数量特征。可使用激光光源等装置来提高空间分辨率。

4) 借助测量速度分布的气流显形检查法,可在被观测设施内的几个规定点上放置热风速仪或 超声波风速仪等风速测量设备,以测定气流速度分布情况。

6.2.7.2.3.4 送风设施风速检测要求:

a) 送风设施的风速检测点应设在劳动者所在的工作地点,每个检测点至少检测三次,取平均值;

b) 采用喷雾风扇,不能采用热电式风速仪进行检测。

6.2.7.2.4 职业病防护设施检测记录表格

职业病防护设施检测记录表格参见附录 K。

6.2.7.3 建筑卫生学检测

6.2.7.3.1 依据评价工作方案,对用人单位采暖、通风、空气调节、采光照明及微小气候等建筑卫生学指标开展检测,并对检测结果进行整理和分析。

6.2.7.3.2 建筑卫生学检测的记录表格参见附录 L。

按照 WS/T 751 要求,对调查及检测结果进行分析与评价。

6.2.9.1 现状评价报告编制的一般要求

现状评价报告编制应满足以下要求:

a) 对资料和数据进行综合分析,给出评价结论,并提出建议和措施;

b) 由参与现场调查、现场采样与测量的专业技术人员进行编制;

c) 全面、概括地反映评价的结论性内容及用人单位职业病防治工作现状。

6.2.9.2 现状评价报告章节和内容

6.2.9.2.1 总论:

a) 评价目的;

b) 评价依据;

c) 评价范围;

d) 评价内容;

e) 评价单元;

f) 评价方法;

g) 评价程序;

h) 质量控制。

6.2.9.2.2 用人单位概况及运行情况:

a) 用人单位概况;

b) 原辅材料、产品、中间产品、副产品和联产品;

c) 生产工艺;

d) 公用工程及辅助设施;

e) 主要生产设备及设备布局;

f) 辐射源项分析;

g) 劳动定员及生产制度;

h) 工程运行概况。

6.2.9.2.3 职业病危害现状调查与评价:

a) 职业病危害因素识别。全面、准确地识别生产工艺过程、生产环境、劳动过程和特殊环境中 存在的职业病危害因素,并筛选重点评价的职业病危害因素;

b) 职业病危害因素对人体健康影响。对于 GBZ 2.1 中标注致癌性标识、“敏”标识、“皮” 标识的化学有害因素,应提示用人单位采取工程控制措施和个体防护措施以有效减少或消除接触,并尽可能保持最低接触水平;

c) 职业病危害因素检测结果分析评价。包括近 3 年职业病危害因素监测(含个人剂量监测)与检测结果动态分析;对未进行检测的职业病危害因素,应说明理由,并将其可能对劳动者产生的健康影响告知用人单位;

d) 职业健康监护情况分析。包括劳动者受检率分析、职业健康检查项目符合性分析;近 3 年职业健康检查异常结果动态分析;职业禁忌证、疑似职业病以及职业病的处置情况分析;

e) 综合评价职业病危害因素对劳动者健康影响,确定职业病危害关键控制点。结合职业病危害因 素有害性、接触水平和职业健康检查结果进行综合评价。

6.2.9.2.4 职业病危害防护措施调查与评价:

a) 职业病防护设施调查以及符合性和有效性评价;

b) 个人使用的职业病防护用品调查以及配备的符合性和有效性评价;

c) 应急救援设施调查以及符合性和有效性评价;

d) 总体布局调查以及符合性评价,与上一次评价时无变化的,可不予评价;

e) 生产工艺及设备布局调查以及符合性评价;

f) 建筑卫生学、辅助用室调查以及符合性评价;

g) 职业卫生管理情况调查以及符合性评价。包括职业卫生管理组织机构及人员设置情况、职业病 防治计划与实施方案制定及执行情况、职业卫生管理制度与操作规程及执行情况、职业病危害因素定期检测制度制定及执行情况、职业病危害告知情况、职业卫生培训情况、职业病危害事故应急救援预案及演练情况、职业病危害警示标识及中文警示说明的设置状况、职业病危害项目申报情况、职业卫生档案建立及管理情况、职业病危害防治经费落实情况以及既往职业病危害评价建议落实情况等各项职业卫生管理措施的符合性。

6.2.9.2.5 评价结论:

a) 分项结论。对用人单位职业病危害现状及职业病危害防护措施现状进行逐项评价。评价分为符 合、基本符合和不符合,对于不符合和基本符合项,应列出存在的问题并作出简要说明;

b) 结合现行有效的标准和规范,综合评价用人单位职业病防治现状,并对用人单位职业病危害风 险给出分级结论。

6.2.9.2.6 职业病防护补充措施和建议:

a) 针对分项结论中存在的问题,依照消除替代、工程控制、管理控制及个体防护的优先控制原则, 提出针对性的改进措施及建议;

b) 对用人单位下一阶段应开展的职业病防治工作提出建议。

6.2.9.2.7 其他未列出的相应章节的内容可按照 WS/T 751 的要求进行编写。

6.2.9.2.8 现状评价报告附件应包括但不限于:

a) 用人单位地理(区域)位置图;

b) 总平面布局图;

c) 设备布局图;

d) 职业病危害因素检测报告单,内容同本标准 5.2.8.5 条。

6.2.9.2.9 现状评价报告格式参见附录 H.3。

现状评价报告应盖职业卫生技术服务机构公章或评价专用章,并加盖骑缝章。

资料归档要求同本标准 5.2.10.1~5.2.10.3 条,其他要求参见附录 I.1~I.3。

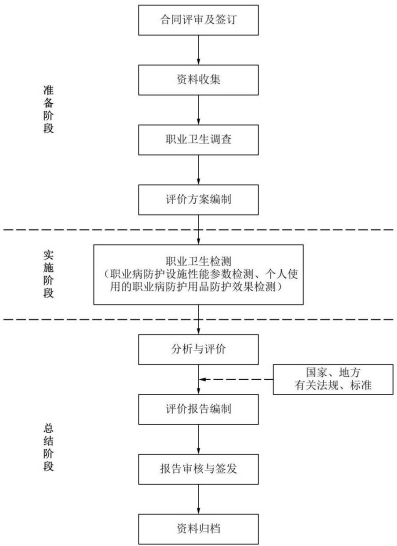

7.1.1 在定期检测或职业病危害评价的基础上开展职业病防护设施与防护用品效果评价(以下简称“防 护效果评价”),工作程序包括准备阶段、实施阶段和总结阶段。准备阶段包括合同评审及签订、资料收集、职业卫生调查及评价方案编制;实施阶段包括职业病防护设施与防护用品效果检测;总结阶段包括分析与评价、评价报告编制、报告审核与签发及资料归档等。

7.1.2 防护效果评价工作程序应符合附录 B 中 B.3。

合同评审及签订要求同本标准 5.2.1 条。

7.2.2.1 通用性资料同本标准 5.2.2.1 a)。

7.2.2.2 职业病防护设施技术资料包括但不限于:

a) 设计方案、技术图纸等职业病防护设施技术文件;

b) 名称、型号、数量、主要防护参数及安装位置;

c) 操作规程和管理制度;

d) 使用、检查和日常维保记录。

7.2.2.3 个人使用的职业病防护用品技术资料包括但不限于:

a) 配备标准;

b) 类别、型号或规格、配备岗位(工种)、佩戴情况和更换周期;

c) 防护效果检测、评价和鉴定资料,包括产品合格证、防护性能、适用对象、使用方法及注意事项;

d) 佩戴规程和管理制度;

e) 配备、使用、检查和日常维保记录。

7.2.2.4 用人单位最近 1 次职业病危害评价或职业病危害因素定期检测资料等。

7.2.3.1 职业卫生调查要求同本标准 5.2.3.1 a)和 c)。

7.2.3.2 调查内容除满足本标准 5.2.3.2 a)、e)、f)、g)及 h)外,职业病防护设施设置及运行情况还应调查其技术参数和维护情况;个人使用的职业病防护用品配备及使用情况还应调查其防护性能参数。

7.2.3.3 调查记录表格参见附录 C.3。

在对收集的有关资料进行研读与前期调查的基础上,编制评价方案并对其进行技术审核,评价方案应包括但不限于:

a) 概述:简述评价任务由来及评价目的;

b) 编制依据:包括我国现行有效的职业病防治法律、法规、规章及标准规范,与评价工作相关的技术资料;

c) 评价方法、范围及内容:根据用人单位职业病防护设施和防护用品配置情况,选定适用的评价方法,确定评价范围和评价内容,划分评价单元;

d) 用人单位概况:简述用人单位的基本情况;

e) 职业卫生调查内容:在分析最近 1 次定期检测或职业病危害评价报告及有关资料的基础上, 调查职业病防护设施的设置及个人使用的职业病防护用品配备情况;

f) 现场采样与测量计划:确定职业病防护设施的检测项目和检测方法等;确定个人使用的职业病防护用品适合性检验的方法、仪器、条件和检测岗位(工种);

g) 组织计划:主要包括质量控制措施、工作进度、人员分工、仪器设备准备及经费概算。

7.2.5.1 职业病防护设施性能参数检测,依据现场采样与测量计划、评价方案,按照职业病防护设 施的种类及其性能参数,对职业病防护设施性能参数进行检测,并对检测结果进行整理和分析。

a) 局部排风设施控制风速检测同本标准 6.2.7.2.2 条。

b) 通风设施防护参数检测同本标准 6.2.7.2.3 条。

c) 噪声、振动、微波及高温等物理因素防护设施应通过现场调查和现场测量等方式,按照 GBZ/T 189(所有部分)等要求,对防护设施使用前后或防护设施内外的物理因素进行测量,通过对比 检测结果来反映防护设施的防护效果。噪声、振动防护设施检测的同时,需进行频谱分析。

7.2.5.2 个人使用的职业病防护用品防护效果检测,按照个人使用的职业病防护用品的种类,对劳动者使用的职业病防护用品开展适合性检验(参见附录 M),并对检测结果进行整理和分析。

7.2.6.1 职业病防护设施符合性、合理性和有效性分析与评价,应结合职业病防护设施性能参数和职业病危害因素检测结果判定其有效性,包括:

a) 按照 GBZ 1 和 GBZ/T 194 等要求,评价工作场所防尘、防毒、防噪、减振、防高温及防辐射等职业病防护设施的符合性;

b) 根据职业病防护设施的调查和检测结果,结合职业病危害因素检测结果,按照 GB/T 16758 等要求,综合分析职业病防护设施的合理性与有效性。

7.2.6.2 个人使用的职业病防护用品配备的符合性、使用的有效性分析与评价,应结合性能参数、适合性检验结果和职业病危害因素检测结果判定其有效性。

7.2.7.1 防护效果评价报告的编制要求

防护效果评价报告的编制要求同本标准 6.2.9.1 条。

7.2.7.2 防护效果评价报告章节和内容

7.2.7.2.1 总论:

a) 评价目的;

b) 评价依据;

c) 评价范围;

d) 评价内容;

e) 评价方法;

f) 评价程序;

g) 质量控制。

7.2.7.2.2 用人单位概况:

a) 用人单位基本情况;

b) 职业病危害因素检测结果分析与评价。

7.2.7.2.3 用人单位职业病防护设施调查、检测与评价:

a) 设置及运行情况;

b) 性能参数检测与评价;

c) 维护情况;

d) 符合性、合理性和有效性评价。

7.2.7.2.4 个人使用的职业病防护用品调查、检测与评价:

a) 配备种类和数量调查;

b) 管理制度及执行情况调查;

c) 性能参数调查与检测结果;

d) 适合性检验结果;

e) 配备的符合性和有效性评价。

7.2.7.2.5 评价结论:依据职业病防护设施性能参数检测结果,结合职业病危害因素检测结果,综合 判定职业病防护设施控制效果。依据个人使用的职业病防护用品性能参数调查与检测结果以及适合性检 验结果,综合判定个人使用的职业病防护用品的控制效果。给出合格、基本合格和不合格的结论,对于

基本合格和不合格项,应列出存在的问题并作出简要说明。

7.2.7.2.6 建议:针对职业病防护设施和个人使用的职业病防护用品方面存在的问题,提出合理可行的对策措施。

7.2.7.2.7 报告附件包括但不限于:

a) 设备布局图;

b) 职业病防护设施性能检测报告;

c) 个人使用的职业病防护用品性能适合性检验报告。

7.2.7.2.8 防护效果评价报告的格式参见附录 H.4。

防护效果评价报告应盖职业卫生技术服务机构公章或具有法律效应的评价专用章,并加盖骑缝

章。

资料归档要求参见附录I.3。

8.1 建立质量管理体系

职业卫生技术服务机构应建立、健全职业卫生技术服务质量管理体系。制定质量管理手册、程序文件、作业指导书和记录表格等质量体系文件,体系文件应覆盖技术服务的全过程,具有可操作性,并严格实施和受控管理。

8.2 职业卫生技术服务过程质量控制

8.2.1 合同评审

8.2.1.1 合同评审主要内容包括:

a) 技术服务的内容、范围及要求与国家相关法律、法规、规章和标准规范的符合性;

b) 技术服务机构的资质业务范围、检测能力、人员及设备等要素的符合性与用人单位技术服务 时间需求的合理性。

8.2.1.2 合同评审应经技术负责人、质量控制负责人审核,并签字确认。

8.2.2 资料收集

8.2.2.1 建立资料收集与审核管理制度。

8.2.2.2 对收集的资料进行分析和确认,并注意对收集的资料进行保密。

8.2.3 职业卫生调查

8.2.3.1 职业卫生调查的内容应全面、真实和客观。

8.2.3.2 调查记录应规范填写,并经被调查单位陪同人员签字确认。

8.2.4 现场采样与测量计划、评价方案

8.2.4.1 现场采样与测量计划、评价方案应经熟悉该项目的技术人员和技术负责人(或指定审核人) 审核和批准。

8.2.4.2 现场采样与测量计划的技术审核,包括但不限于:

a) 采样与测量计划要素的全面性;

b) 检测工作场所、岗位(工种)及职业病危害因素的全面性;

c) 仪器设备、空气收集器和现场采样与测量需求的匹配性;

d) 采样与测量地点(对象或点位)、时机、方式、时间以及样品数量的符合性和合理性。

8.2.4.3 评价方案审核应包括但不限于:

a) 评价依据的全面性和有效性;

b) 评价范围与内容的全面性,评价单元划分的合理性;

c) 评价方法的合理性;

d) 职业病危害因素识别与接触分析的准确性;

e) 重点评价的职业病危害因素筛选的正确性;

f) 职业卫生调查、现场采样与测量计划的全面性;

g) 工作组织及进度安排的合理性。

8.2.5 职业卫生检测

8.2.5.1 仪器设备应当按要求进行计量检定或校准,定期实施期间核查,并做好维护和保养。

8.2.5.2 现场采样和测量前,核查仪器设备的性能及参数,做好采样器气密性检查、设定流量准确性测定和仪器设备校准。

8.2.5.3 现场采样和测量应在正常生产情况下开展,核实工作场所卫生状况和环境条件,确保满足采样和测量要求;检查采样与测量地点(对象、时机或点位)选择的正确性、全面性和合理性;采样和测 量期间,需经常观察仪器运行状态,确保仪器正常运行;采样与测量记录信息全面、清晰和完整,并经 用人单位陪同人员签字确认。

8.2.5.4 制定和实施质量控制计划,通过空白分析、重复检测、比对、加标、质量控制样品分析和绘制质量控制图等方法加强内部质量控制,定期参加实验室间比对、能力验证等外部质量控制活动,确保 并证明检测过程受控以及检测结果准确可靠。

8.2.5.5 制定人员培训、监督检查、仪器设备计量检定或校准、仪器设备维护保养、期间核查、内审和管理评审等年度计划,并严格实施。

8.2.5.6 检测工作各环节原始记录应按要求进行审核。审核人需经授权并具有中级以上技术职称。

8.2.6 职业卫生技术报告

8.2.6.1 职业卫生技术报告审核应实行分级审核制度,应包括非项目组成员审核、技术审核(由技术负责人或指定审核人实施)和出版前校核。

8.2.6.2 定期检测报告技术审核应包括但不限于:

a) 检测依据的全面性和有效性;

b) 检测范围的全面性;

c) 用人单位情况调查要素的全面性,与实际情况的一致性;

d) 现场采样与测量的全面性;

e) 检测结果及接触水平评价的准确性;

f) 超标岗位原因分析的准确性;

g) 检测结论的准确性;

h) 建议的合理性和可行性。

8.2.6.3 评价报告技术审核应包括但不限于:

a) 评价报告内容与相关法律、法规、规章和标准规范要求的符合性;

b) 用人单位概况及运行情况调查的全面性;

c) 职业病危害因素识别的全面性,分析与评价的准确性;

d) 职业病危害防护措施和控制效果评价的客观性和准确性;

e) 评价结论的准确性;

f) 补充措施和建议的合理性和可行性。

8.2.6.4 出版前校核应包括但不限于:

a) 文字、符号、字体、字号、页眉、页脚、页码和行间距的准确性;

b) 层级、图片和表格顺序的准确性。

8.2.6.5 报告审核使用的记录表格应当受控,审核记录应按要求填写、签字及确认,审核记录和修改过程应保留。职业卫生技术报告应有唯一性标识,并按要求打印和签发。

8.2.6.6 质量监督员应按照质量监督计划,对职业卫生技术报告实施质量监督审核。审核应包括但不限于:

a) 合同评审;

b) 资料收集;

c) 采样与测量计划和评价方案的制定、审核及意见采纳情况;

d) 报告审核及意见采纳情况;

e) 现场调查记录;

f) 现场采样与测量、样品接收流转保存、实验室检测、原始谱图及计算过程等原始记录;

g) 资料归档完整性;

h) 质量监督过程发现问题的纠正和落实情况。

8.2.6.7 委托单位对职业卫生技术报告持有异议的,职业卫生技术服务机构应认真了解委托单位申述的理由,及时对职业卫生技术报告进行分析和复查,并做好记录。

8.3 质量控制表格

质量控制的表格参见附录N。

附 录 A

职业卫生技术报告信息网上公开记录表

职业卫生技术报告信息网上公开记录表,见表A.1。

表 A.1 职业卫生技术报告信息网上公开记录表

用人单位名称 | |||

用人单位注册地址 | |||

联系人 | |||

报告名称及编号 | |||

项目组人员 | |||

现场调查人员 | |||

现场调查时间 | 用人单位陪同人 | ||

采样与测量人员 | |||

采样与测量时间 | 用人单位陪同人 | ||

现场照片(现场调查及现场采样与测量照片,含企业名称或标识的合影照片) | |||

附 录 B

职业卫生技术服务工作程序

B.1 职业病危害因素定期检测工作程序见图 B.1。

|

图 B.1 职业病危害因素定期检测工作程序

B.2 职业病危害现状评价工作程序见图 B.2。

|

图 B.2 职业病危害现状评价工作程序

B.3 职业病防护设施与防护用品效果评价工作程序见图 B.3。

|

图 B.3 职业病防护设施与防护用品效果评价工作程序

附 录 C

职业卫生调查相关表格

表 C.1 用人单位基本信息调查记录表

用人单位 | 统一社会信用代码 | ||

单位注册地址 | 技术服务地址(多个地址应逐一详细填写) | ||

所属行业 | 经济类型 | ||

企业规模 | 法定代表人/负责人姓名 | ||

在册职工人数 | 劳务派遣人员数量 | ||

联系人姓名 | 联系人电话 | ||

联系人邮箱 | 传真 |

C.1.2 原、辅材料和产品情况调查记录表,见表C.2~表C.3。

表 C.2 原、辅材料情况调查记录表

工作场所 | 物料 名称 | 主要 成分 | 物理 状态 a | 年用量 | 使用岗位 (工种) | 运输 方式 b | 储存 方式c | 加药/投 料方式 d | 装卸 方式 e | 装卸 周期 |

a 物理状态如果是固态,应写明粉末、颗粒状、片状、条状等。 b 运输方式是指厂内运输方式,包括槽罐车、叉车、货车、皮带等。 c 储存方式指袋装、桶装、罐装、散装等。 d 加药/投料方式是指自动、人工加药等。 e 装卸方式是指接驳、人工装卸等。 | ||||||||||

表 C.3 产品、中间产品、副产品和联产品情况调查记录表

工作场所 | 物料名称 | 主要成分 | 物理状态 | 年产量 | 影响岗位 (工种) | 包装方式 |

表 C.4 射线装置使用情况调查记录表

单元 | 工作场所 | 射线装置 名称和类别 | 型号 | 生产厂家 | 数量 | 额定参数 | 使用 参数 | 人员操作方 式和位置 |

布局简图,标出射线装置和人员操作位置等内容 | ||||||||

表 C.5 密封源使用情况调查记录表

单元 | 工作场所 | 源类别 | 出厂日期 | 出厂活度 | 数量 | 位置 | 操作方式 | 储存场所 |

布局简图,标出密封源和人员操作或巡检可到达位置等内容 | ||||||||

表 C.6 非密封放射性物质使用情况调查记录表

单元 | 工作场所 | 工作场所 级别 | 核素名称 | 日操作 最大量 | 日等效最 大操作量 | 年最大 操作量 | 物理状态 | 操作方式 | 储存场所 |

C.1.4 生产工艺和设备布局情况调查记录表,见表C.7~表C.8。

表 C.7 生产工艺调查记录表

工艺名称 | 流程简图 a | 手工作业工序/内容 |

a 生产工艺流程简图按生产工序绘制。 | ||

表 C.8 生产设备及布局情况调查记录表

单元 |

工作场所 |

设备名称 | 型号及规格 | 数量(台/套) | 操作岗位 |

设备布局 a | |

总数 | 运行 | ||||||

设备布局图 | |||||||

a 设备布局可参考“机群式布局、U 型生产线布局、直线型生产线布局、Y 型生产线布局、其他”进行描述,并附设备布 局图。 | |||||||

C.1.5 劳动定员和职业病危害因素接触调查记录表,见表C.9。

表 C.9 劳动定员和职业病危害因素接触情况调查记录表

单元 |

工作场所 |

岗位 (工种) | 人数 |

工作地点及内容 |

工作班制 |

作业方式a |

作业类型b |

职业病危害因素 |

来源 c | 时间 (h/d,d/w) | 体力劳动强度d |

接触类型e | ||

总数 | 数/班 | 工作 | 接触 | |||||||||||

a 开展评价技术服务时需调查作业方式,作业方式指手工作业、半手工作业、自动化作业等。 b 作业类型指固定作业和流动作业(含周期性巡检作业)。 c 来源指产生职业病危害因素的原辅料、设备、工艺环节等。 d 职业病危害因素为高温时,需调查劳动者体力劳动强度分级。 e 接触类型指根据现场调查判断岗位接触的职业病危害因素浓度(或强度)是否相对稳定,填写浓度(或强度)相对稳定、浓度(或强度)相对不稳定。 | ||||||||||||||

C.1.6 浓度(或强度)相对不稳定岗位接触情况调查记录表,见表C.10。

表 C.10 浓度(或强度)相对不稳定岗位接触情况调查记录表

表 C.10 浓度(或强度)相对不稳定岗位接触情况调查记录表

、

C.1.7 职业病防护设施设置及运行情况调查记录表,见表C.11。

表 C.11 职业病防护设施设置及运行情况调查记录表

单元 |

工作场所 | 职业病防护设施 | 技术参数 b |

设置地点或岗位 | 数量(台/套) | 维护情况 b |

备注 | ||

类型 a | 名称 | 总数 | 运行 | ||||||

a 职业病防护设施类型指防毒、防尘、防噪、减振、防暑降温、防低温、防非电离辐射和防电离辐射等防护设施。 b职业病防护设施技术参数和维护情况在开展评价技术服务时调查。 | |||||||||

C.1.8 个人使用的职业病防护用品配置及使用情况调查记录表,见表C.12。

表 C.12 个人使用的职业病防护用品配置及使用情况调查记录表

职业病防护用品 |

生产厂家 | 型号或规格 | 防护性能参数 c |

配备岗位 |

佩戴情况 |

更换周期 |

备注 | |

分类 a | 类别 b | |||||||

a 职业病防护用品分类包括眼面防护、听力防护、呼吸防护、防护服装、手部防护、足部防护等。 b 职业病防护用品类别如耳塞、耳罩、防尘口罩等。 c 职业病防护用品防护性能参数在开展评价技术服务时调查。 | ||||||||

表 C.13 生产运行状况调查记录表

产品 | 设计能力 | 工程变化情况 | 现行运行能力 |

C.2.2.2 总体布局调查记录表,见表C.14~表C.15。

表 C.14 厂区总平面布置情况调查记录表

功能分区 | 主要车间或建(构)筑物 | 与全年最小频率风向的相对位置 |

厂前区 | / | |

生活区 | / | |

辅助生产区 | ||

生产区 |

表 C.15 厂区竖向布置情况调查记录表

厂房或建筑物 | 总层数 | 各楼层 | 各层布置情况 a |

a 重点调查各层存在的放散大量热量或有害气体、噪声与振动较大的装置或设备等。 | |||

C.2.2.3 应急救援设施设置及运行情况调查记录表,见表C.16。

表 C.16 应急救援设施设置及运行情况调查记录表

单元 | 工作场所 | 类型a | 名称 | 技术参数 | 数量 | 设置地点 | 运行情况 | 维护情况 | 备注 |

a 应急救援设施类型包括监测报警装置、冲洗用设备设施、急救或损伤处置用品、通信设施、运输设施、泄险设施、紧 急救援站、有毒气体防护站等。 | |||||||||

C.2.2.4 建筑卫生学调查记录表,见表C.17~表C.20。

表 C.17 通风情况调查记录表

单元 | 工作场所 | 通风类型a | 通风设备名称 | 型号 | 数量 | 额定参数 |

a 通风类型指自然通风、机械通风(不含局部排风罩)、混合通风。 | ||||||

表 C.18 封闭式车间气流组织调查记录表

单元 | 工作场所 | 气流组织形式 a | 额定新风量 | 额定排风量 |

a 气流组织形式指侧送侧回(排)、上送下回(排)、下送上回(排)、上送上回(排)等。 | ||||

表 C.19 采光与照明调查记录表

单元 | 工作场所 | 采光/照明形式a |

a 采光/照明形式指自然采光、人工照明和混合照明。 | ||

表 C.20 主要建筑物特征调查记录表

建筑物名称 |

朝向 | 楼高 (m) |

层数 | 与最近建筑间距 (m) | 产生强腐蚀性物质、高毒物质 | ||

墙体材料 | 墙面材料 | 地面材料 | |||||

表 C.21 辅助用室调查记录表

单元 | 工作场所 | 最大班人数 | 最大班女工人数 | 辅助用室名称a | 设置地点 | 数量 | 卫生设施 |

a 辅助用室包括浴室、更/存衣室、休息室、盥洗室、厕所、食堂、妇女卫生室、医务室、洗消室、消毒室及专用洗衣房、工作服干燥室等。 | |||||||

C.2.2.6 职业卫生管理情况调查记录表,见表C.22~表C.30。

表 C.22 职业卫生管理机构及管理人员设置情况调查记录表

机构名称 | 职业卫生管理人员配 备数量 | 专职/兼职 | 任命文件 | 培训情况 |

□有 □无 | □有 □无 |

表 C.23 职业病防治计划和实施方案调查记录表

职业病防治计划 | 文件号及版次 | 实施方案 | 执行情况 |

表 C.24 职业卫生管理制度和操作规程调查记录表

名称 | 文件号及版次 | 管理部门 | 执行情况 |

表 C.25 应急救援机构设置及其配备调查记录表

机构种类 | 名称 | 配备情况a |

应急救援组织机构 | ||

医务室 | ||

应急救援医院 | ||

a 配备情况包括人员、设备等。 | ||

表 C.26 应急救援预案及演练情况调查记录表

预案名称 | 演练时间 | 演练形式 a | 演练效果 | 备注 |

a 演练形式包括桌面推演、实战演练和混合演练。 | ||||

表 C.27 职业病危害警示标识设置情况调查记录表

单元 |

工作场所 | 警示标识 |

数量 |

设置地点 |

备注 | |

种类 | 内容 | |||||

表 C.28 职业病危害申报情况调查记录表

申报类型 | 申报日期 | 有无申报回执 |

初次申报 |

申报类型 | 申报日期 | 有无申报回执 |

变更申报 | ||

年度更新 |

表 C.29 职业卫生档案调查记录表

档案名称 | 内容 | 管理部门 |

建设项目职业卫生“三同时”档案 | ||

职业卫生管理档案 | ||

职业卫生宣传培训档案 | ||

职业病危害因素监测与检测评价档案 | ||

用人单位职业健康监护管理档案 | ||

劳动者个人职业健康监护档案 | ||

法律法规要求的其他资料文件 |

表 C.30 职业病危害防治经费调查记录表

职业病防治项目 |

金额(万元) |

备注 | |

类型 | 内容 | ||

职业病防护设施 | |||

个体防护用品 | |||

应急救援设施 | |||

职业健康监护 | |||

职业病危害评价 | |||

职业病危害因素检测 | |||

职业卫生宣传培训 | |||

职业病危害警示标识 | |||

职业病危害治理 | |||

其他 | |||

合计 | |||

C.2.2.7 既往职业病危害评价建议落实情况调查记录表,见表C.31。

表 C.31 上一次评价报告中提出的补充措施和建议落实情况调查记录表

评价报告名称 | 补充措施和建议 | 落实情况 |

表 C.32 职业健康监护情况调查记录表

体检类型 a | 年度 | 体检机构 | 疑似职业病 | 职业禁忌证 | 疑似职业病、职业禁忌证处理情况 |

□有 □无 | □有 □无 | ||||

a 体检类型指上岗前、在岗期间、离岗时职业健康检查。 | |||||

职业卫生调查表格,见表C.1、表C.9、表C.11和表C.12。

附 录 D

现场采样与测量计划记录表

现场采样与测量计划记录表,见表D.1。

表 D.1 现场采样与测量计划记录表

检测任务编号: | |||||||||||||||

一、用人单位情况 | |||||||||||||||

用人单位 | |||||||||||||||

工作场所地址 | 邮箱 | ||||||||||||||

业务联系人 | 电话 | 传真 | |||||||||||||

二、项目情况 | |||||||||||||||

项目负责人 | |||||||||||||||

预计采样与测量时间 | 检测类别 | ||||||||||||||

项目组人员 | |||||||||||||||

三、检测项目所用的空气收集器、采样与测量仪器类型、样品保存条件和期限 | |||||||||||||||

检测项目 | 检测依据 | 空气收集器* | 采样与测量仪器类型 | 样品保存条件和期限* | 备注 | ||||||||||

*采样时填写,测量时不用填写。 | |||||||||||||||

四、采样与测量布点(下表中简称采样)、方式和数量等 | |||||||||||||||

采样 点号 | 单元/工 作场所 | 岗位 (工种) | 采样点/对 象、时机 a | 检测 项目 | 限值 类型 b | 采样 方式 | 采样时 间类型 c | 样品 数量 d | 采样 时段 e | 流量 (L/min) | 备注 | ||||

编制人: 审核人: 批准人: 日期: 日期: 日期: 用人单位签字确认: 日期: | |||||||||||||||

a 采样点指定点采样地点;采样对象指个体采样对象;采样时机指劳动者接触职业病危害因素浓度高的作业(如调漆、取样、投料、卸料或清洁等)。 b 限值类型指 PC-TWA、PC-STEL、MAC。 c 采样时间类型指长时间采样和短时间采样。 d 样品数量指每个采样与测量点检测的样品数量,可表达为“点(对象)数/天×样品数/点(对象)×天数”。 e 采样时段指采样对象/采样点采样时所代表的不同浓度的接触时间段,采用定点检测结果评估劳动者一个工作班的接触浓度(或强度)时填写。 | |||||||||||||||

附 录 E

采样器流量准确性测定

采样器流量准确性测定应满足以下要求:

a) 使用经检定或校准合格,流量误差在±2%以内,并在有效期内的气体容积式流量计对采样仪 器设定的流量进行准确性测定;

b) 连接相应空气收集器(带负载)进行流量测定;

c) 至少测定 3 次,以平均值作为流量测定值;

d) 采样器在每次出库使用前均进行流量准确性测定;

e) 采样器在长时间采样后需进行采样后流量测定。

设定采样器的使用流量,连接空气收集器(负载),用与设定流量水平相匹配的流量计对采样器流 量进行测定,如果测定的流量与设定流量偏差在±5%以内,说明采样仪器流量准确,可以出库采样。如果测定的流量与设定流量偏差在±5%以外,说明采样器的设定流量不准确,应对采样器的设定流量进行调整并重新测定,流量偏差应在±5%以内才能出库采样。

非恒流采样器进行长时间采样后,应使用流量计测定采样器在带样品负载下的采样后流量。当采样 后流量与采样前设定流量偏差在±5%以内时,可用采样前设定的流量计算采样体积;当采样后流量与采样前设定流量偏差超出±5%但不超过±10%时,可用采样前后流量的平均值计算采样体积;当采样后流量与采样前设定流量偏差超出±10%时,应将样品作废,更换流量更稳定的采样仪器重新进行样品 采集。

当使用恒流采样器(具有流量偏差超过设定流量±5 %时自动停止采样功能)进行长时间采样时, 可不测定采样后流量,用采样前设定的流量计算采样体积。

流量测定时应用受控表格实时记录,记录信息应包括但不限于:

a) 用人单位名称及检测任务编号;

b) 测定的采样器名称及编号;

c) 使用的流量计名称及编号;

d) 测定时的环境条件(气温、气压);

e) 采样器设定的流量;

f) 流量计测定的流量;

g) 测定的流量与设定流量的偏差;

h) 校准人、复核人和校准时间。

流量测定结果可直接在现场采样记录表中记录,且应满足以下要求:

a) 在采样现场进行采样后流量测定;

b) 连接原空气收集器进行流量测定;

c) 记录所使用的流量计名称及编号。

![]()

![]()

![]()

![]()

附 录 F

职业病危害因素检测相关表格

F.1.1 现场使用仪器领用记录表,见表F.1,该记录表同样适用于物理因素和放射性因素现场使用仪器领用记录。

表 F.1 现场使用仪器领用记录表

检测任务编号: | ||||||

用人单位: | ||||||

仪器名称 | 仪器编号 | 出库时间 | 出库人 | 入库时间 | 入库人 | 备注 |

表 F.2 采样前流量校准记录表

检测任务编号: | ||||||||||

用人单位 | 校准日期 | 年 月 日 | ||||||||

流量计 | 名称(型号) | 流量计编号 | 流量范围(L/min) | |||||||

测定时的环境条件 | 温度: ℃, 气压: kPa | |||||||||

采样器 |

流量计编号 | 流量测定值 |

流量偏差是否符合要求 | |||||||

名称 |

编号 | 流量设定值 M0 |

测定值 1 |

测定值 2 |

测定值 3 | 流量测定均值 M | 流量单位 | |||

□mL/min □L/min | □是 □否 | |||||||||

□mL/min □L/min | □是 □否 | |||||||||

校准人: 复核人: | ||||||||||

注 1:如流量计有自动计算多次测定结果平均值的,可只写测定流量均值。注 2:流量偏差在±5%以内为符合要求,流量偏差计算公式: 流量偏差 % = � − �0 × 100 �0 式中: M——流量测定均值,单位为升每分钟(L/min); M0——采样器流量设定值,单位为升每分钟(L/min)。 | ||||||||||

表 F.3 有机化学品/粉尘采样记录表

GBZ 331—2024

用人单位: | 地址: | 检测任务编号: | |||||

检测类别: | 取样日期: 年 月 日 | 检测项目:□挥发性有机组分定性分析 □游离二氧化硅含量测定 | |||||

样品编号 | 样品描述 |

取样车间 |

取样岗位(地点) |

取样量 (ml 或g) | |||

有机化学品 /粉尘名称 | 生产厂家及批号 | 状态 | 颜色 | ||||

液态:□液体 □胶状 固体:□块状 □颗粒 □粉末 透明度:□透明 □半透明 □浑浊其他: | |||||||

采样人: 复核人: 用人单位陪同人: | |||||||

F.1.4 工作场所空气中化学有害因素采样记录表,见表F.4。

表 F.4 工作场所空气中化学有害因素采样记录表

用人单位: | 地址: | 检测任务编号: | |||||||||||||

检测类别: | 采样依据: | 气压: kPa | |||||||||||||

收集器种类 | □吸附管 □吸收液 □滤料 □采气袋 □其他: | 流量计名称、型号及编号: | 采样日期: 年 月 日 | ||||||||||||

样品编号 |

单元/工作场所 |

岗位 (工种) |

采样对象/ 采样点 |

采样器编号 |

检测项目 |

温度(℃ | 采样流量(L/min) | 采样起止时间 | 代表接触时间 (h) | 现场情况记录 |

备注 | ||||

) 采样前 |

采样后 |

开始 |

结束 | 是否正常生产 | 防护设施是否正常运行 | 是否佩戴防护用品 | |||||||||

采样人: 复核人: 用人单位陪同人: | |||||||||||||||

33

表 F.5 样品交接记录表

用人单位 | 检测任务编号 | ||||||||||

检测类别 | 采样日期 | 年 | 月 | 日 | |||||||

样品编号 | 检测项目 | 空气收集器 | 数量 | 样品状态 | 样品保存条件 和期限 | 检测 领样人 | 备注 | ||||

交样人: | 接样人: | 交接日期: | 年 | 月 | 日 | 时 | |||||

表 F.6 色谱原始记录表(一)

用人单位 | 检测任务编号 | ||||||

检测项目 | 检测依据 | ||||||

检测类别 | 样品名称 | ||||||

收样日期 | 年 月 日 | 检测日期 | 年 月 日 | ||||

检测环境条件 | 温度: ℃;湿度: %RH | ||||||

仪器名称、型号及编号 | |||||||

测定条件 | |||||||

试剂及配制情况 | |||||||

标准物质情况 | |||||||

标准贮备液(气) 配制情况 | |||||||

标准应用液(气) 配制情况 | |||||||

标准系列配制情况 | |||||||

校准曲线制作 (定容体积: mL) | 序号 | 标准溶液浓度(mg/mL) | 响应值 | ||||

标准曲线方程 | 相关系数 | ||||||

校准曲线色谱图参数 | 化合物名称 | 相应保留时间 | 化合物名称 | 相应保留时间 | |||

样品处理 | |||||||

检测人: 复核人: | |||||||

![]() 表 F.7 色谱原始记录表(二)

表 F.7 色谱原始记录表(二)

用人单位 | 检测任务编号 | |||||||

检测项目 | 样品名称 | |||||||

计算公式 | C= [(c1 - c0 )+(c2 - c0)]´v ´k´N V0 ´ D 注:当 c2为“/”时,c2~c0按 0 参与计算;当 c0 为小于定量下限时,按 0 参与计算。 | |||||||

平均空白含量 c0(mg/mL) | 定量下限 (mg/mL) | 最低定量浓度 (mg/m3) | ||||||

解吸/洗脱效率 D(%) | 穿透容量(mg) | |||||||

质量控制样品的 制备、测定及判定情况 | ||||||||

样品测定结果 | ||||||||

样品编号 | 前管样品溶液含量 c1 (mg/mL) | 后管样品溶液含量 c2 (mg/mL) | 解吸/洗脱液体积 V(mL) | 标准采样体积 V0 (L) | 稀释倍数 K | 转换系数 N | 检测结果 C (mg/m3) | |

备注 | ||||||||

检测人: 复核人: | ||||||||

表 F.8 光谱原始记录表(一)

用人单位 | 检测任务编号 | |||||

检测项目 | 检测依据 | |||||

样品名称 | 检测类别 | |||||

收样日期 | 年 月 日 | 检测日期 | 年 月 日 | |||

检测环境条件 | 温度: ℃;湿度: %RH | |||||

仪器名称、型号及编号 | ||||||

测定条件 | ||||||

试剂及配制情况 | ||||||

标准物质情况 | ||||||

标准贮备液配制情况 | ||||||

标准应用液配制情况 | ||||||

标准系列配制情况 | ||||||

校准曲线制作 (定容体积: mL) | 序号 | 标准溶液浓度(mg/mL) | 响应值 | |||

校准曲线方程 | 相关系数 | |||||

样品处理 | ||||||

检测人: 复核人: | ||||||

![]() 表 F.9 光谱原始记录表(二)

表 F.9 光谱原始记录表(二)

用人单位 | 检测任务编号 | |||||||

检测项目 | 样品名称 | |||||||

计算公式 | C = (c - c0 )´v ´k´ N V0 注:当 c0 为未检出时,按 0 参与计算。 | |||||||

平均空白浓度 c0(mg/mL) | 定量下限 (mg/mL) | 最低定量浓度 (mg/m3) | ||||||

消解或洗脱效率 D(%) | ||||||||

质量控制样品的 制备、测定及判定 情况 | ||||||||

样品测定结果 | ||||||||

样品编号 | 样品溶液含量 c(mg/mL) | 消解或洗脱液体积 V(mL) | 标准采样体积 V0(L) | 稀释倍数 K | 转换系数 N | 检测结果 C(mg/m3) | ||

备注 | ||||||||

检测人: 复核人: | ||||||||

F.1.8 分光光度法原始记录表,见表F.10~表F.11。

表 F.10 分光光度法原始记录(一)

用人单位 | 检测任务编号 | |||||

检测项目 | 检测依据 | |||||

检测类别 | 样品名称 | |||||

收样日期 | 检测日期 | |||||

检测环境条件 | 温度: ℃;湿度: %RH | |||||

仪器名称、型号及编号 | ||||||

测定条件 | ||||||

试剂及配制情况 | ||||||

标准物质情况 | ||||||

标准贮备液配制情况 | ||||||

标准应用液配制情况 | ||||||

标准系列配制情况 | ||||||

校准曲线制作 (定容体积: mL) | 序号 | 标准溶液含量(μg) | 吸光度值 | 减零管吸光度 | ||

校准曲线方程 | 相关系数 | |||||

样品处理 | ||||||

检测人: 复核人: | ||||||

表 F.11 分光光度法原始记录(二)

用人单位 | 检测任务编号 | |||||||

检测项目 | 样品名称 | |||||||

计算公式 | (c - c ) ´ v C = 0 ´ K ´ N V0 ´ D 注:当 co 为未检出时,按 0 参与计算。 | |||||||

平均空白浓度 c0(mg/mL) | 定量下限 (mg/mL) | 最低定量浓度 (mg/m3) | ||||||

解吸、消解或洗脱 效率 D(%) | ||||||||

质量控制样品的 制备、测定及判定情况 | ||||||||

样品测定结果 | ||||||||

样品编号 | 样品溶液含量 c(mg/mL) | 解吸、消解或洗脱液体积 v(mL) | 标准采样体积 V0(L) | 稀释倍数 K | 转换系数 N | 检测结果 C(mg/m3) | ||

备注 | ||||||||

检测人: 复核人: | ||||||||

表 F.12 电化学法原始记录表(一)

用人单位 | 检测任务编号 | |||||

检测项目 | 检测依据 | |||||

样品名称 | 检测类别 | |||||

收样日期 | 年 月 日 | 检测日期 | 年 月 日 | |||

检测环境条件 | 温度: ℃;湿度: %RH | |||||

仪器名称、型号及编号 | ||||||

测定条件 | ||||||

试剂及配制情况 | ||||||

标准物质情况 | ||||||

标准贮备液配制情况 | ||||||

标准应用液配制情况 | ||||||

标准系列配制情况 | ||||||

校准曲线制作 (定容体积: mL) | 序号 | 标准溶液含量(mg) | lgC | 电位值(mV) | ||

校准曲线方程 | 相关系数 | |||||

备注 | ||||||

样品处理 | ||||||

检测人: 复核人: | ||||||

![]() 表 F.13 电化学法原始记录表(二)

表 F.13 电化学法原始记录表(二)

用人单位 | 检测任务编号 | |||||||||||

检测项目 | 样品名称 | |||||||||||

计算公式 | C = � − �0 × � �0 × � 注:当解吸、洗脱/消解效率为“/”时,按 1 参加计算。 | |||||||||||

空白电位值 E0(mV) | 空白含量 c0(mg) | 定量下限 (mg) | 最低定量浓度 (mg/m3) | |||||||||

解吸、洗脱/消解效率 D(%) | ||||||||||||

质量控制样品的制备及测定情况 | ||||||||||||

样品测定结果 | ||||||||||||

样品编号 |

测得电位值 E(mV) |

lgC 值 | 样品含量c (mg) |

c-c0(mg) | 标准采样体积 V0 (L) |

稀释倍数 K | 检测结果 C (mg/m3) | |||||

备注 | ||||||||||||

检测人: 复核人: | ||||||||||||

表 F.14 称量法测定原始记录表

用人单位 | 检测任务编号 | ||||||||

检测项目 | 检测依据 | ||||||||

检测类别 | 样品名称 | ||||||||

收样日期 | 年 月 日 | 检测日期 | 年 月 日 | ||||||

检测环境条件 | 温度: ℃;湿度: %RH | ||||||||

仪器名称、型号及编号 | |||||||||

样品处理 | |||||||||

计算公式 | � = �2 − �1 × 106 �0 | ||||||||

定量下限(g) | 最低定量浓度(mg/m³) | ||||||||

样品测定结果 | |||||||||

样品编号 | 滤膜编号 | 采样前滤膜重量m1 (g) | 采样后滤膜重量 m2 (g) |

增重ΔM(g) | 标准采样体积 V0 (L) | 结果 C (mg/m³) |

备注 | ||

备注 | |||||||||

检测人: 复核人: | |||||||||

F.1.11 ![]()

![]()

![]()

![]() 粉尘中游离二氧化硅测定原始记录表,见表F.15。

粉尘中游离二氧化硅测定原始记录表,见表F.15。

表 F.15 粉尘中游离二氧化硅测定原始记录表(焦磷酸法)

用人单位 | 检测类别 | 检测任务编号 | |||||||||||

检测项目 | 检测依据 | 仪器名称、型号及编号 | |||||||||||

送检日期 | 年 | 月 | 日 | 检测日期 | 年 | 月 日 | 定量下限(%) | ||||||

检测环境条件 |

样品称量时 | 温度: | ℃ |

坩埚恒重时 | 温度: | ℃ | |||||||

湿度: | %RH | 湿度: | %RH | ||||||||||

焦磷酸处理后坩埚恒重时 | 温度: | ℃ | 氢氟酸处理后坩埚恒重时 | 温度: | ℃ | ||||||||

湿度: | %RH | 湿度: | %RH | ||||||||||

样品处理 | |||||||||||||

计算公式 | □ � = �2−�1 ×100□ � = �2−�3 ×100 � � | ||||||||||||

质量控制情况 | |||||||||||||

样品编号 |

坩埚编号 | 样品取样量 m (g) | 坩埚的原质量 m1(g) | 坩埚加沉渣的质量 m2(g) | 经氢氟酸处理后坩埚加沉 渣的质量 m3(g) |

检测结果 C(%) |

备注 | ||||||

恒重 1 | 恒重 2 | 恒重 1 | 恒重 2 | 恒重 1 | 恒重 2 | ||||||||

检测人: | 复核人: | ||||||||||||

注:前后两次称重之差小于 0.2 mg 为已恒重,用恒重 2 结果计算。 | |||||||||||||

表 F.16 噪声强度测量原始记录表

用人单位: | 地址: | 检测类别: | 检测任务编号: | |||||||||||

测量点数量: 个 | 测量依据: | 气象条件: ℃, %RH | 测量日期: 年 月 日 | |||||||||||

测量设备名称及编号: | 标准声源名称及编号: | 标准声源校准值: dB | 测量前校准值: dB | 测量后读数值: dB | ||||||||||

测量编号 |

测量地点 |

产噪设备名称及型号 | 噪声类型1.稳态 2.非稳态 |

距离 (m) | 测量结果[dB( )] |

测 量 起止时间 | 接触时间 | 现场情况记录 |

备注 | |||||

第 1 次 | 第 2 次 | 第 3 次 | 平均值 | h/d | d/w | 设备 运行情况 | 个体 防护情况 | |||||||

测量人: 复核人: 用人单位陪同人: | ||||||||||||||

表 F.17 个体噪声测量原始记录表

用人单位: | 地址: | 检测类别: | 检测任务编号: | |||||||||||

测量人数: 人 | 测量依据: | 气象条件: ℃, %RH | 测量日期: 年 月 日 | |||||||||||

测量编号 |

测量对象 |

佩戴人员 |

测量设备名称、编号 |

标准声源名称、编号 | 标准声源[dB] | 测量校准[dB] |

测量起止时间 | 测量结果[dB( )] | 接触时间 | 现场情况记录 |

备注 | |||

测量前校准 | 测量后读数 | h/d | d/w | 设 备 运行情况 | 个 体 防护情况 | |||||||||

测量人: 复核人: 用人单位陪同人: | ||||||||||||||

表 F.18 脉冲噪声测量原始记录表

用人单位: | 地址: | 检测类别: | 检测任务编号: | |||||||||

测量点数量: 个 | 测量依据: | 气象条件: ℃, %RH | 测量日期: 年 月 日 | |||||||||

测量设备名称及编号: | 标准声源名称及编号: | 标准声源校准值: dB | 测量前校准值: dB | 测量后读数值: dB | ||||||||

测量编号 |

测量地点 |

产噪设备名称及型号 |

距离 (m) | 测量结果 |

测 量 起止时间 |

接触时间 (h/d) |

接触总次 数(次/日) | 现场情况记录 |

备注 | |||

脉冲峰值[dB(A)] | 脉冲次数 (次/分钟) | 设 备 运行情况 | 个 体 防护情况 | |||||||||

测量人: 复核人: 用人单位陪同人: | ||||||||||||

表 F.19 高温测量原始记录表

表 F.19 高温测量原始记录表

用人单位: | 地址: | 检测类别: | 检测任务编号: | |||||||||||||||||

测量点数量: 个 | 测量依据: | 气象条件:□晴 □阴 □雨, kPa | 测量日期: 年 月 日 | |||||||||||||||||

测量设备名称及编号: | 湿球修正值: ℃ | 干球修正值: ℃ | 黑球修正值: ℃ | |||||||||||||||||

测量编号 |

测量地点 |

高温设备名称及设定温度 |

热源是否稳定 |

距离 (m) |

是否受热均匀 | 测量结果(℃) |

测量部位 |

测量起止时间 |

代表班段 |

接触时间(h/d | 现场情况记录 |

备注 | ||||||||

干球 | 湿球 | 黑球 | WBGT |

) 设 备 运行情况 |

个 体 防护情况 | |||||||||||||||

测量值 | 修正值 | 测量值 | 修正值 | 测量值 | 修正值 | 测量值 | 修正值 | |||||||||||||

测量人: 复核人: 用人单位陪同人: | ||||||||||||||||||||

表 F.20 气象条件现场测量原始记录表

用人单位: | 地址: | 检测类别: | 检测任务编号: | ||||||||

测量点数量: 个 | 测量依据: | 测量设备名称及编号: | 测量日期: 年 月 日 | ||||||||

测量编号 |

测量地点 | 空气温度 (℃) | 大气压 (kPa) | 相对湿度 (%) | 室内风速(m/s) | 测量起止时间 | 测量设备名称及编号 |

备注 | |||

第 1 次 | 第 2 次 | 第 3 次 | 平均值 | ||||||||

测量人: 复核人: 用人单位陪同人: | |||||||||||

表 F.21 超高频辐射测量原始记录表

用人单位: | 地址: | 检测类别: | 检测任务编号: | |||||||||||||||

测量点数量: 个 | 测量依据: | 气象条件: ℃, %RH | 测量日期: 年 月 日 | |||||||||||||||

测量设备名称及编号: | 修正系数: | |||||||||||||||||

测量编号 |

测量地点 |

超高频设备名称 |

频率 (Hz) |

超高频类型 |

距离 (m) | 测量结果[□电场强度(V/m)□功率密度(μW/cm2)] |

平均值 |

测量部位 |

测量起止时间 |

接触时间 (h/d) | 现场情况记录 |

备注 | ||||||

第 1 次 | 第 2 次 | 第 3 次 | 设备运行情况 | 个体防护情况 | ||||||||||||||

测量值 | 修正值 | 测量值 | 修正值 | 测量值 | 修正值 | |||||||||||||

测量人: 复核人: 用人单位陪同人: | ||||||||||||||||||

注 1:测量操作者接触强度时,应分别测量其头、胸、腹各部位。 注 2:立姿操作,高度分别取 1.5 m~1.7 m、1.1 m~1.3 m、0.7 m~0.9 m;坐姿操作,测量点高度分别取 1.1 m~1.3 m、 0.8 m~1 m、0.5 m~0.7 m。 注 3:测量超高频设备场强时,将仪器天线探头置于距设备 5 cm 处。 | ||||||||||||||||||

表 F.22 微波辐射测量原始记录表

用人单位: | 地址: | 检测类别: | 检测任务编号: | |||||||||||||||

测量点数量: 个 | 测量依据: | 气象条件: ℃, %RH | 测量日期: 年 月 日 | |||||||||||||||

测量设备名称编号: | 修正系数: | |||||||||||||||||

测量编号 |

测量地点 |

微波设备名称 |

频率 (Hz) |

微波类型 |

距离 (m) | 测量结果(功率密度□μW/cm2 □mW/cm2) |

平均值 |

测量部位 |

测量起止时间 | 接触时间 (h/d) | 现场情况记录 |

备注 | ||||||

第 1 次 | 第 2 次 | 第 3 次 | 设 备 运行情况 | 个 体 防护情况 | ||||||||||||||

测量值 | 修正值 | 测量值 | 修正值 | 测量值 | 修正值 | |||||||||||||

测量人: 复核人: 用人单位陪同人: | ||||||||||||||||||

注:应在各操作位分别予以测量。一般测量头部和胸部位置,当操作中其他部位可能受到更强辐射时,应予以加测。 | ||||||||||||||||||

F.2.8 Hz~100 kHz(含工频)电场和磁场测量原始记录表,见表F.23。

表 F.23 1Hz~100kHz(含工频)电场和磁场测量原始记录表

用人单位: | 地址: | 检测类别: | 检测任务编号: | ||||||||||||||

测量点数量: 个 | 测量依据: | 气象条件: ℃, %RH | 测量日期: 年 月 日 | ||||||||||||||

测量设备名称及编号: | 电场强度修正系数: | 磁通密度修正系数: | 磁场强度修正系数: | ||||||||||||||

测量编号 |

测量地点 |

场源类型 |

频率 (Hz) |

距离 (m) | 测量结果[□电场强度(kV/m) □磁通密度(μT)] |

计算值 |

测量部位 |

测量起止时间 |

接触时间 (h/d) | 现场情况记录 |

备注 | ||||||

第 1 次 | 第 2 次 | 第 3 次 | 设 备 运行情况 | 个 体 防护情况 | |||||||||||||

测量值 | 修正值 | 测量值 | 修正值 | 测量值 | 修正值 | ||||||||||||

测量人: 复核人: 用人单位陪同人: | |||||||||||||||||

注:电磁场的检测以作业人员操作位置或巡检位置为依据,测量头、胸或腹部距离电磁场源最近的部位,如无法判断时,应对头、胸、腹三个部位分别进行测量。 | |||||||||||||||||

表 F.24 高频电磁场测量原始记录表

用人单位: | 地址: | 检测类别: | 检测任务编号: | ||||||||||||||

测量点数量: 个 | 测量依据: | 气象条件: ℃, %RH | 测量日期: 年 月 日 | ||||||||||||||

测量设备名称及编号: | 电场修正系数: | 磁场修正系数: | |||||||||||||||

测量编号 |

测量地点 |

高频设备名称 |

频率 (Hz) |

距离 (m) | 测量结果[□电场强度(V/m) □磁场强度(A/m)] |

平均值 |

测量部位 |

测量起止时间 | 接触时间 (h/d) | 现场情况记录 |

备注 | ||||||

第 1 次 | 第 2 次 | 第 3 次 | 设 备 运行情况 | 个 体 防护情况 | |||||||||||||

测量值 | 修正值 | 测量值 | 修正值 | 测量值 | 修正值 | ||||||||||||

测量人: 复核人: 用人单位陪同人: | |||||||||||||||||

注 1:测量高频设备操作位场强时,一般测量头部和胸部位置,当操作中其他部位可能受到更强烈照射时,应在该位置予以加测。注 2:测量高频设备场强时,仪器天线探头距离设备不得小于 5 cm。 | |||||||||||||||||

表 F.25 紫外辐射测量原始记录表

用人单位: | 地址: | 检测类别: | 检测任务编号: | |||||||||||||

测量点数量: 个 | 测量依据: | 气象条件: ℃, %RH | 测量日期: 年 月 日 | |||||||||||||

测量设备名称及编号: | EA 修正系数: | EB 修正系数: | EC 修正系数: | |||||||||||||

测量编号 |

测量地点 |

紫外设备名称 |

紫外光谱分类 |

距离 (m) | 测量结果[□辐照度(μW/cm2)□照射量(mJ/cm2)] |

测量部位 |

测 量 起止时间 |

接触时间 (h/d) | 现场情况记录 |

备注 | ||||||

EA | EB | EC | 设 备 运行情况 | 个 体 防护情况 | ||||||||||||

测量值 | 修正值 | 测量值 | 修正值 | 测量值 | 修正值 | |||||||||||

测量人: 复核人: 用人单位陪同人: | ||||||||||||||||

表 F.26 手传振动测量原始记录表

用人单位: | 地址: | 检测类别: | 检测任务编号: | |||||||||

测量点数量: 个 | 测量依据: | 气象条件: ℃, %RH | 测量日期: 年 月 日 | |||||||||

测量设备名称及编号: | ||||||||||||

测量编号 |

测量地点 |

振动设备及受振工件 |

轴向 | 频率计权振动加速度(m/s2) |

测量起止时间 | 接振时间 (h/d) | 现场情况记录 |

备注 | ||||

第 1 次 | 第 2 次 | 第 3 次 | 平均值 | 设 备 运行情况 | 个 体 防护情况 | |||||||

X | ||||||||||||

Y | ||||||||||||

Z | ||||||||||||

X | ||||||||||||

Y | ||||||||||||

Z | ||||||||||||

测量人: 复核人: 用人单位陪同人: | ||||||||||||

注:在日接振时间不足或超过 4 h 时,要将其换算为相当于接振 4 h 的频率计权振动加速度值。 | ||||||||||||

表 F.27 激光辐射测量原始记录表

用人单位: | 地址: | 检测类别: | 检测任务编号: | ||||||||||

测量点数量: 个 | 测量依据: | 气象条件: ℃, %RH | 测量日期: 年 月 日 | ||||||||||

测量设备名称及编号: | |||||||||||||

测量编号 |

测量地点 |

激光设备名称 |

波长 (nm) |

照射部位 |

照射面积 (cm2) |

照射时间 (s) | 测量结果 [□辐照度(mW/cm2) □照射量 (mJ/cm2)] |

测量起止时间 |

现场情况记录 |

备注 | |||

测量值 | 修正系数 | 修正值 | 设备 运行情况 | 个体 防护情况 | |||||||||

测量人: 复核人: 用人单位陪同人: | |||||||||||||

F.3.1 放射工作场所X/工、中子射线检测原始记录表,见表F.28。

F.28 放射工作场所 X/γ、中子射线检测原始记录表

用人单位 | 联系人 | ||||||||||||

联系地址 | 联系电话 | ||||||||||||

设备名称 | 型号(规格) | ||||||||||||

检测日期 | 环境温度/湿度 | ℃/ %RH | |||||||||||

检测项目 | |||||||||||||

检测依据 | |||||||||||||

检测条件 | |||||||||||||

仪器设备/编号 | |||||||||||||

设备校准因子 | |||||||||||||

设备读数时间响应修正系数 | |||||||||||||

序号 |

测量位置 |

射线类别 |

测量值(μSv/h) |

X ± σ (μSv/h) | 测量结果 (μ量结果时) |

备注 | |||||||

本底 | |||||||||||||

简述工艺工作流程 | |||||||||||||

检测位置示意图 | |||||||||||||

测量人: 复核人: 用人单位陪同人: | |||||||||||||

F.3.2 放射工作场所α、β表面污染检测原始记录表,见表F.29。

表 F.29 放射工作场所α、β表面污染检测原始记录表

用人单位 | 联系人 | ||||||||||||

联系地址 | 联系电话 | ||||||||||||

场所名称 | |||||||||||||

检测日期 | 环境温度/湿度 | ℃/ %RH | |||||||||||

检测项目 | |||||||||||||

检测依据 | |||||||||||||

检测场所基本情况 | |||||||||||||

仪器设备/编号 | |||||||||||||

设备校准因子 | |||||||||||||

仪器探测下限 | |||||||||||||

序号 | 测量位置 | 测 量 值(Bq/cm2) | X ± σ (Bq/cm2) | 测量结果 (Bq/cm2) | 备注 | ||||||||

α | |||||||||||||

β | |||||||||||||

α | |||||||||||||

β | |||||||||||||

测量人: 复核人: 用人单位陪同人: | |||||||||||||

F.3.3 放射性气溶胶检测项目原始记录表,见表F.30~表F.31。

表 F.30 放射性气溶胶检测项目原始记录表(一)

用人单位 | 联系人 | |||||||||||

联系地址 | 联系电话 | |||||||||||

设备名称 | 样品编号 | |||||||||||

型号(规格) | 数量 | |||||||||||

检测日期 | ||||||||||||

检测项目 | ||||||||||||

检测依据 | ||||||||||||

仪器设备/编号 | ||||||||||||

空气样品采样记录 | ||||||||||||

名称或编号 | 工作场所 | 采样地点 | 采样日期 | 采样时间 | 采样流速 (m3/min) | 温度 (℃) | 湿度 (%RH) | 气压 (kPa) |

通风情况 | |||

开始 | 结束 | |||||||||||

采样人: 复核人: 用人单位陪同人: | ||||||||||||

表 F.31 放射性气溶胶检测项目原始记录表(二)

样品制备过程 | |

样品编号: | |

名称或编号 | 样品体积(m3) |

检测条件及检测仪器设备状态: | |

检验检测地点: | |

本底谱文件名: | |

效率刻度文件名: | |

谱文件名: | |

采样人: 复核人: 用人单位陪同人: | |

F.3.4 氡及其子体浓度检测项目原始记录表,见表F.32~表F.33。

表 F.32 氡及其子体浓度检测项目原始记录表(一)

用人单位 | 联系人 | |||||||||||||||

联系地址 | 联系电话 | |||||||||||||||

检测日期 | 环境温度/湿度 | ℃/ %RH | ||||||||||||||

检测项目 | 样品编号 | |||||||||||||||

检测依据 | ||||||||||||||||

检测场所基本情况 | ||||||||||||||||

仪器设备/编号 | ||||||||||||||||

序号 | 场所名称 | 体积 (m3) | 位置 | 仪器读数 | 平均值 | 标准差 | 修正因子 | 氡浓度 (Bq/m3) | 通风情况 | |||||||

测量人: 复核人: 用人单位陪同人: | ||||||||||||||||

表 F.33 氡及其子体浓度检测项目原始记录表(二)

样品编号: | |

简述工艺工作流程 | 设备打印记录粘贴处 |

现场情况及布点示意图 | |

测量人: 复核人: 用人单位陪同人: | |

F.3.5 总α、总β放射性测定原始记录表,见表F.34~表F.35。

表 F.34 总α、总β放射性测定原始记录表(一)

用人单位 | 联系人 | |||||||

联系地址 | 联系电话 | |||||||

样品名称 | 样品性状 | |||||||

采样量 | 测量样品量 | |||||||

采样地点 | 样品编号 | |||||||

检测日期 | 测量室温度/湿度 | ℃/ %RH | ||||||

灼烧前质量 | 灼烧后质量 | |||||||

残渣灼烧日期 | 样品采集日期 | |||||||

检测项目 | ||||||||

检测依据 | ||||||||

检测场所基本情况 | ||||||||

仪器设备/编号 | ||||||||

取样方式 | ||||||||

本底测量 | ||||||||

一道测量时间 (min) | 总计数 | 计数率 cpm(n0) | 二道测量时间 (min) | 总计数 | 计数率 cpm(n0) | |||

α | α | |||||||

β | β | |||||||

标准源名称及 标号 | 射线种类 | 效率曲线存放处 | 仪器道 | 仪器监督放射源 | ||||

α |

一道 | 放射源名称 | 计数率 cpm | |||||

239Pu | ||||||||

90Sr | ||||||||

β |

二道 | 239Pu | ||||||

90Sr | ||||||||

测量人: 复核人: 用人单位陪同人: | ||||||||

表 F.35 总α、总β放射性测定原始记录表(二)

样品编号: | ||||||||||

实验编号 |

测量日期 |

取样量 (L) |

总灰重 W(g) | 样品测试 | ||||||

测量灰重 (g) | 测量时间 (min) | 总计数 | 计数率 cpm(nx) | 放射性回收率 F | 计数效率ε | 结果 (Bq·L-1) | ||||

α | ||||||||||

β | ||||||||||

α | ||||||||||

β | ||||||||||

测量人: 复核人: 用人单位陪同人: | ||||||||||

表 F.36 尿氚测定原始记录

表 F.36 尿氚测定原始记录

)

附 录 G

G.1.1 检测结果处理原则

G.1.1.1 对于每日接触危害的时间(Td)≤1 h的,可根据作业的实际情况和化学有害因素的特性参照 该物质的PC-STEL或PE进行评价。

G.1.1.2 对于每日接触时间>1 h但≤8 h且每周接触时间(Tw)≤40 h的,计算加权平均接触浓度

(CTWA),以8 h或40 h PC-TWA进行评价。

a) 当采用个体检测方式测定 TWA,按公式(G.1)计算 8 h 标准工作天时间加权平均接触浓度

(CTWA,8h),按公式(G.2)计算 40 h 标准工作周时间加权平均接触浓度(CTWA,40h)。

![]() ����,8ℎ = ��� (G.1)

����,8ℎ = ��� (G.1)

式中:

![]() CTWA, h——8 h 标准工作天时间加权平均接触浓度,单位为毫克每立方米(mg/m3);

CTWA, h——8 h 标准工作天时间加权平均接触浓度,单位为毫克每立方米(mg/m3);

C ——空气中化学有害因素浓度,即样品检测浓度,单位为毫克每立方米(mg/m3);

Td ——劳动者每天实际接触时间,单位为小时(h);

8 ——工作日标准工作时间,单位为小时(h),每日接触时间>1 h 但<8 h 者,仍以 8 h

计。

![]() �

�

![]() ���,40ℎ �=1 (G.2)

���,40ℎ �=1 (G.2)

式中:

CTWA h——40 h 标准工作周时间加权平均接触浓度,单位为毫克每立方米(mg/m3);

,40

T ——每天接触时间,单位为(h);

n ——每周实际工作天数;

40 ——工作周标准工作时间,单位为小时(h)。

b) 当采用定点检测方式测定 TWA,按公式(G.3)计算 CTWA,8h,按公式(G.2)计算 CTWA,40h;

![]() ����,8ℎ = �1�1+�2�2+…+���� (G.3)

����,8ℎ = �1�1+�2�2+…+���� (G.3)

式中:

CTWA h ——8 h 标准工作日时间加权平均接触浓度,单位为毫克每立方米(mg/m3);

,8

C1,C2…Cn——T1,T2…Tn 时间段测得的相应空气中化学有害因素的浓度,单位为毫克每立方米(mg/m3)。当浓度小于最低定量浓度时,用最低定量浓度值参与计算,当所有浓度均小于最低定量浓度时,CTWA,8h 直接报告为小于最低定量浓度;当劳动者在某个工作时段或某个工作地点不接触待测化学有害因素时,该工作时段 或工作地点的浓度用“0”参与计算;

T1,T2…Tn——C1,C2…Cn 浓度下劳动者相应工作的时间,单位为小时(h);

8 ——每日标准工作时间,单位为小时(h);每日接触时间>1 h 但<8 h 者,仍以8 h 计。

G.1.1.3 当每日接触时间>8 h或每周接触时间>40 h时,应根据接触时间的延长和恢复时间的减少调整长时间工作的PC-TWA值,实际应用时可参考Brief和Scala模型。

a) 在对长时间工作的 PC-TWA 值进行调整时,原则上只对规定有 PC-TWA 的物质进行标化,对

MAC 或 PC-STEL、具有刺激性和臭味的物质,以及单纯窒息性、安全或健康风险极低、生物

半衰期少于 4h 或技术上实施困难的物质原则上不进行调整。对于无需进行接触限值调整的物质,评价同 G.1.1.2。

b) 对于需要进行职业接触限值折减的有害因素,根据公式(G.4)计算调整后的时间加权平均容 许浓度(PC-TWAa)。

式中:

�� − ���� = �� − ��� × �� (G.4)

PC-TWAa——调整后的时间加权平均容许浓度,单位为毫克每立方米(mg/m3),调整后的时间加权平均容许浓度的小数点后位数应比原容许浓度多 1 位;

PC-TWA——时间加权平均容许浓度,单位为毫克每立方米(mg/m3); RF ——折减因子。

c) 当每日接触时间>8 h,且每周工作天数(W)≤5 d 时,按日接触调整,计算工作日时间加权平均接触浓度(CTWA,d)和 PC-TWAa,进行评价。计算方式如下:

1) 当采用个体长时间检测方式测定 TWA,检测结果即为 CTWA,d;

2) 当采用定点检测方式测定 TWA,按公式(G.5)计算 CTWA,d;

![]() ����,� = �1�1+�2�2+…+���� (G.5)

����,� = �1�1+�2�2+…+���� (G.5)

�

式中:

CTWA,d ——工作日时间加权平均接触浓度,单位为毫克每立方米(mg/m3);

C1,C2…Cn——T1,T2…Tn 时间段测得的相应空气中化学有害因素的浓度,单位为毫克每立方米(mg/m3)。当浓度小于最低定量浓度时,用最低定量浓度值参与计算,当所有浓度均小于最低定量浓度时,CTWA,T 直接报告为小于最低定量浓度;当劳动者在某个工作时段或某个工作地点不接触待测化学有害因素时,该工作时段或工作地点的浓度用“0”参与计算;

T1,T2…Tn——C1,C2…Cn 浓度下劳动者相应工作的时间,单位为小时(h);

Td ——劳动者每天实际接触时间,单位为小时(h)。

3) 根据公式(G.6)计算折减因子(RF),根据公式(G.4)计算 PC-TWAa。

式中:

RFd——日调整折减因子;

�� = 8

![]()

![]() ��

��

× 24−�� (G.6)

![]() 16

16

Td ——每天实际接触时间,单位为小时(h)。

d) 当每周工作天数>5 d,且每周接触时间>40 h 时,按周接触调整,计算工作周时间加权平均接触浓度(CTWA,w)和 PC-TWAa,进行评价。计算方式如下:

1) 当采用个体检测方式测定 TWA,按公式(G.7)计算 CTWA,w;

![]() � = I � ����,� �

� = I � ����,� �

��

式中:

CTWA,w——工作周时间加权平均接触浓度,单位为毫克每立方米(mg/m3)。当每天接触时间及内容相同时,选择典型的一天检测结果代替一周的检测结果;

T ——每天接触时间,单位为(h);

n ——每周实际工作天数;

Tw ——每周实际接触时间,单位为小时(h)。

2) 当采用定点检测方式测定 TWA,按公式(G.5)计算 CTWA,d,按公式(G.7)计算 CTWA,w;

3) 根据公式(G.8)计算折减因子(RF),根据公式(G.4)计算 PC-TWAa。

![]()

![]() ��� = 40 × 168−�� (G.8)

��� = 40 × 168−�� (G.8)

�� 128

式中:

RFw——周调整折减因子;

Tw ——每周实际接触时间,单位为小时(h)。

G.1.1.4 检测结果处理流程见图G.1,检测结果数据转换原始记录表见表G.1。

|

图 G.1 化学有害因素检测结果处理流程 表G.1 化学有害因素检测结果数据转换原始记录表

图 G.1 化学有害因素检测结果处理流程 表G.1 化学有害因素检测结果数据转换原始记录表

G.1.2 数据修约原则

G.1.2.1 采用法定计量单位,按照GB/T 8170的规定进行数值修约。

G.1.2.2 ![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() 职业接触限值为整数的,检测结果原则上保留到小数点后1位;职业接触限值为非整数的,检 测结果比职业接触限值数值小数点后多保留1位。

职业接触限值为整数的,检测结果原则上保留到小数点后1位;职业接触限值为非整数的,检 测结果比职业接触限值数值小数点后多保留1位。

G.1.2.3 当样品未检出时,检测结果表示为小于本机构给出的最低定量浓度;当样品空白未检出时, 检测结果表示为未检出。

G.2.1 测量结果处理原则

G.2.1.1 按照GBZ 2.2和GB/T 189(所有部分)的规定对物理因素测量结果进行处理。

G.2.1.2 测量结果数据转换原始记录表见表G.2。

表G.2 物理因素测量结果数据转换原始记录表

测量项目: | 检测任务编号: | |||

单元/ 工作场所 | 岗位 (工种) | 测量编号 | 数据转换过程 | |

转换计算公式: | ||||

□等效声级 | □全天:����,� = 10 lg 1 I� ��100.1����,�� � �=1 □8h:����,8ℎ = ����,� + 10�� � �0 □40h:���,� = 10 lg 1 I� 100.1 ���,8ℎ � 5 �=1 式中: L——声级,单位为分贝(dB(A)); T—— 接触时间,单位为小时(h); n—— 时间段数或天数。 | |||

□电焊弧光 | ���� = 0.00011 × �� + 0.64 × �� + 0.5 × �� 式中: E ——有效辐照度,单位为微瓦每平方厘米(μW/cm2); eff E——所测长波紫外线(UVA)辐照度,单位为微瓦每平方厘米,(μW/cm2); A E——所测中波紫外线(UVB)辐照度,单位为微瓦每平方厘米,(μW/cm2); B E——所测短波紫外线(UVC)辐照度,单位为微瓦每平方厘米,(μW/cm2)。 C | |||

□4h 等能量频率计权振动加速度 | � = �� ℎ� 4 4 ℎ� � 式中: a ——频率计权振动加速度,单位为米每平方秒(m/s2); hw(T) T —— 日接振时间,单位为小时每天(h/d)。 | |||

□功率密度与电场强度转换 | �2 � = 3770 式中: P—— 功率密度,单位为毫瓦每平方厘米(mW/cm2); E—— 电场强度,单位为福特每米(V/m)。 | |||

![]()

表 G.2(续)

表 G.2(续)

□时间加权平均WBGT 指数计算 | ���� = ����1 × �1 + ����2 × �2 + ⋯ + ����� × �� �1 + �2 + ⋯ + �� 式中:

���� ——时间加权平均 WBGT 指数,单位为摄氏度(℃); t1+t2+…+tn ——劳动者在第 1,2…n 个工作地点实际停留的时间; WBGT1 、WBGT2…WBGTn——时间 t1、t2…tn时的测量值,单位为摄氏度(℃)。 | |||||

□工频电场 8h 时间加权平均值 | □�8 = � ∙ � �0 □�8 = 1 I� �2 ∙ �� �0 �=1 � 式中: E—— 现场测量的工频电场强度,单位为福特每米(V/m)或千伏每米(kV/m); T—— 接触工频电场时间,单位为小时(h); E8 —— 8 h 时间加权平均值,单位为福特每米(V/m)或千伏每米(kV/m); T0 —— 取 8 h; Ei—— 现场测量的工频电场强度,单位为福特每米(V/m)或千伏每米(kV/m) Ti —— 接触时间,单位为小时(h)。 | |||||

□其他换算公式: | ||||||

计算人: | 审核人: | 日期: | 年 | 月 | 日 | |

G.2.2 数据修约原则

G.2.2.1 采用法定计量单位,按照GB/T 8170的规定进行数值修约。

G.2.2.2 职业接触限值为整数的,检测结果原则上保留到小数点后1位;职业接触限值为非整数的,检 测结果比职业接触限值数值小数点后多保留1位。

G.3.1 检测结果处理原则

G.3.1.1 检测结果应给出平均值和标准偏差,按照公式G.9和G.10分别计算测量结果的平均值�-和标准偏差��。

![]()

![]() �- = 1 I� �� (G.9)

�- = 1 I� �� (G.9)

![]() �� = 1 I� �� − �- 2 (G.10)

�� = 1 I� �� − �- 2 (G.10)

�−1 �=1

式中:

�-——平均值;

N——测量数据的个数;

��——第 i 个读数值。

G.3.1.2 最终检测结果应为平均值和设备校准因子的乘积或商。

a) 关注点的周围剂量当量率为平均值乘以校准因子。对于测量结果包含本底的情况,按照公式

G.11 计算;对于测量结果不包含本底的情况,按式 G.12 计算。

�∗ = �- × �� (G.11)

�∗ = (�- − �0) × �� (G.12)

式中:

�∗——关注点的周围剂量当量率;

�-——平均值;

X0——本底检测结果; Cf——校准因子。

b) a、β表面污染水平最终检测结果处理,按照公式 G.13 计算a表面污染水平,按照公式 G.14 计算b表面污染水平:

式中:

� = �-�−�� (G.13)

![]()

![]() ��

��

��——实际a表面污染水平,单位为贝可勒尔每平方厘米(Bq/cm2);

�-�——计数率平均值,即每秒计数(cps);

��——本底计数率,即每秒计数(cps);

��——仪器校准因子,单位为平方厘米每贝可勒尔每秒(Bq-1∙s-1∙cm2)。

式中:

� = -��−�� (G.14)

![]() ��

��

��——实际b表面污染水平,单位为贝可勒尔每平方厘米(Bq/cm2);

�-�——计数率平均值,即每秒计数(cps);

��——本底计数率,即每秒计数(cps);

��——仪器校准因子,单位为平方厘米每贝可勒尔每秒(Bq-1∙s-1∙cm2)。

注:若测量时选择以“c/min”为单位,则应除以 60s,转换为“cps”单位时按上述方法计算a、b表面污染水平。

c) 样品中总α总β的放射性活度浓度可用总α总β分析软件中的详细记录单来计算,也可按照公式

G.15 计算。当测量有α放射性存在时的β放射性(在β坪区),β辐射体的浓度,可按照公式

G.16 计算。

��−��

�� = �� �� (G.15)

式中:

� ���

![]() �� ——总α或总β的活度浓度,根据样品类型单位有贝可勒尔每立方米(Bq/m3)、贝可勒

�� ——总α或总β的活度浓度,根据样品类型单位有贝可勒尔每立方米(Bq/m3)、贝可勒

尔每升(Bq/L)、贝可勒尔每千克(Bq/kg)等;

i ——α或β;

�� ——样品计数;

�� ——样品测量时间,单位为秒(s);

�� ——本底计数;

�� ——本底测量时间,单位为秒(s);

�� ——总α或总β的计数效率;

V ——相应样品量,根据样品类型单位有立方米(m3)、升(L)、千克(kg)等。

�� = ��−���� (G.16)

式中:

� ���

![]() ��——总β的活度浓度,根据样品类型单位有贝可勒尔每立方米(Bq/m3)、贝可勒尔每升

��——总β的活度浓度,根据样品类型单位有贝可勒尔每立方米(Bq/m3)、贝可勒尔每升

(Bq/L)、贝可勒尔每千克(Bq/kg)等;

�� ——总β的计数效率;

�� ——在β电压坪区上的β净计数率(总计数率减去本底计数率);

�� ——在α电压坪上的α净计数率(总计数率减去本底计数率);

�� ——α串通道因子;

V ——相应样品量,根据样品类型单位有立方米(m3)、升(L)、千克(kg)等。

d) 放射性气溶胶浓度按照公式 G.17 计算。

![]() � = � (G.17)

� = � (G.17)

式中:

�∙�∙�

C ——放射性气溶胶浓度,单位为贝可勒尔每立方米(Bq/m3);

A ——测定的滤材上的放射性活度,单位为贝可勒尔(Bq);

V ——抽气速率,单位为立方米每秒(m3/s); t ——采样时间(测量周期),单位为秒(s); η——滤材的收集效率。

e) 样品中放射性核素浓度用谱分析软件计算、打印出样品中各特征光峰的全能峰面积,按式 G.18 计算被测样品的第 j 种核素的比活度(Bq/kg)。

式中:

� = ���−���� (G.18)

![]() ���������

���������

Qj——第 j 种核素浓度,单位为贝可勒尔每千克(Bq/kg);

Aji——待分析样品第 j 种核素的第 i 个特征峰的全能峰面积内的计数率(计数/秒);

Ajib——与 Aji 相对应的特征峰本底计数率(计数/秒);

Pji——第 j 种核素发射第 i 个γ射线的几率; ηji——第 i 个γ射线特征峰的全能峰的效率值; Dj——第 j 种核素校正到采样时的衰变校正因子; M——测量样品的质量,单位为千克(kg)。

f) 用直接氧化蒸馏法测量水中氚和尿中氚浓度,可按照公式 G.19 计算;分析结果��的相对标准偏差按照公式 G.20 确定:

式中:

� = �� (G.19)

����

A——水中氚的放射性浓度,单位为贝可勒尔每升(Bq/L); Vm——测量时所用水样的体积,单位为毫升(mL);

E——仪器对氚的计数效率,即仪器的每分钟计数除以源的每分钟衰变次数(cpm/dpm); ns——待测试样净计数率,即每分钟计数(cpm);

K——单位换算系数,6´10-2。

![]()

![]() � = 1 ��+�� + �� + �2

� = 1 ��+�� + �� + �2

1 2

![]()

![]() ……………………………(G.20)

……………………………(G.20)

式中:

��——相对标准偏差;

� ��2 ��

�� �

s�——仪器对氚的计数效率标准偏差;

ns——待测试样的净计数率,即每分钟计数(cpm); nb——本底试样的计数率,即每分钟计数(cpm); ts——待测试样计数时间,单位为分钟(min); tb——本底试样计数时间,单位为分钟(min)。

G.3.1.3 最小可探测下限的确定:

a) 按照本底计数值标准偏差的 3 倍(3s)计算,即测量计数值减去本底计数值≥3s时,认为测量结果有意义;

b) 若测量计数值减去本底计数值<3s时,则认为测量结果小于可探测下限。

G.3.2.1 采用法定计量单位,按照GB/T 8170的规定进行数值修约。

G.3.2.2 γ和中子辐射水平检测结果原则上按mSv/h给出,一般小数点后保留两位;表面污染水平按“B q/cm2”给出。

附 录 H

职业卫生技术报告格式

|

示例:

检测报告单格式要求如下:

a) 报告的纸型规格为 A4 纸,应有页码标识;

b) 报告封面、正文字体、页眉和页脚与 H.1 要求相同;

c) 报告应有编制人、审核人和批准人(或授权签字人)签名或等效标识;

d) 报告应盖职业卫生技术服务机构公章或检测专用章,并加盖骑缝章。

|

示例:

示例(续):

名称为“XXXX(用人单位名称)职业病防护设施与防护用品效果评价报告”,其他同 H.3。

附 录 I

职业卫生技术服务档案管理要求及相关表格

总体要求如下:

a) 职业卫生技术服务机构应有专用档案室,满足防盗、防火、防晒、防虫、防尘、防潮等要求, 并有控制进入的安全措施;

b) 档案室应配备必要的设施,包括档案柜、档案盒、门禁、消防报警设备、温度和湿度控制设施 及必要的桌椅等相关设备设施;

c) 职业卫生技术服务机构应设置专(兼)职的档案管理员。档案管理员负责档案室及档案日常管 理工作。职业卫生技术服务专业技术人员超过 50 人的,一般应设置专职档案管理岗位;

d) 职业卫生技术服务机构应建立健全档案管理制度,查阅、借阅、复印档案,应办理相关手续, 并做好登记;

e) 职业卫生技术服务机构应建立档案鉴定和销毁制度,档案达到保存期限后经鉴定可以销毁的, 按程序进行销毁。销毁档案前,销毁人员应认真清点核对,在销毁清册上签章;

f) 职业卫生技术服务机构是档案管理的责任主体,并对本单位的职业卫生档案损坏、散失、失密 等承担全部责任;

g) 职业卫生技术服务机构发生解散、破产等情形的,应及时报告资质认可机关,提出处置意见并 妥善处置相关档案;

h) 涉及保密内容的职业卫生技术服务档案应按照国家有关保密法律法规的规定和要求执行;

i) 职业卫生技术服务档案实行电子化管理的,应按照国家法律、法规、规章和标准规范的要求, 采取有效的档案管理措施,保证档案的真实性、完整性、安全性和可溯源性;

j) 档案管理员与档案形成部门应对相关归档材料进行核对,核对无误后办理归档手续。

I.1.2.1 职业卫生技术服务档案是指职业卫生技术服务机构在技术服务及日常管理过程中形成的具有保存价值的各种文字、图表、声像资料等,主要包括基础档案、评价档案、检测档案三大类,档案形成 部门(或负责收集整理的部门,下同)对归档材料的真实性、完整性、可识别性等负责。

I.1.2.2 基础档案归档材料以年度为单位,由相关管理部门收集齐全并进行整理,在每年 6 月份之前完成归档。基础档案应包括但不限于:

a) 法人证书影印件;

b) 职业卫生技术服务机构资质证书影印件;

c) 质量手册、程序文件、作业指导书、记录表格;

d) 质量管理体系运行过程中形成的文件和记录(含职业卫生技术服务专业技术人员培训计划和记 录);

e) 职业卫生技术服务专业技术人员基本信息汇总表(含人员签字);

f) 职业卫生技术服务专业技术人员培训合格证原件或影印件;

g) 职业卫生技术服务专业技术人员学历证书、技术职称证书影印件;

h) 职业卫生技术服务专业技术人员法定劳动关系证明材料(包括劳动合同、基本养老保险、失业 保险、基本医疗保险和工伤保险有效证明或住房公积金有效缴存证明);

i) 仪器设备基本信息汇总表(类别、仪器编号、名称、规格型号、量程、精度、购置时间、生产 厂家、检定或校准证书有效期和证书编号);

j) 仪器设备购置凭证复印件;

k) 其他与职业卫生技术服务相关的基础档案。

I.1.2.3 评价档案、检测档案经核对无误后,由档案管理员按档案内容形成时间先后顺序排列,建立 索引和目录。

I.1.2.4 编码后的评价档案、检测档案应装订成册,资料较多的可分册装订。

I.1.2.5 评价和检测档案的档案盒面或盒脊应注明年度、项目名称、项目编号、类型(定期检测、现 状评价、防护效果评价等)等信息。

I.1.2.6 职业卫生技术服务档案保存时间应当自出具职业卫生技术报告之日起不少于 15 年。

定期检测资料归档包括但不限于:

a) 检测服务合同及评审记录;

b) 现场调查记录;

c) 工艺流程图、平面布局图、设备布局图和化学品安全技术说明书;

d) 采样与测量计划、采样与测量点设置示意图及审核记录;

e) 仪器/设备的领用记录、校准记录;

f) 采样与测量记录、现场检测记录;

g) 样品交接记录、实验室检测与分析记录、原始谱图及计算过程记录;

h) 检测结果处理过程记录;

i) 现场调查、采样与测量过程影像资料;

j) 检测报告及审核记录。

现状评价资料归档包括但不限于:

a) 评价服务合同及评审记录;

b) 现场调查记录;

c) 工艺流程图、平面布局图、设备布局图、化学品安全技术说明书;

d) 评价方案、采样与测量点设置示意图及审核记录;

e) 仪器/设备的领用记录、校准记录;

f) 采样与测量记录、现场检测记录;

g) 样品交接记录、实验室检测与分析记录、原始谱图及计算过程记录;

h) 检测结果处理过程记录;

i) 现场调查、采样与测量过程影像资料;

j) 既往检测与评价报告、职业健康检查报告、职业卫生管理资料;

k) 评价报告及审核记录。

防护效果评价资料归档包括但不限于:

a) 评价服务合同及评审记录;

b) 现场调查记录;

c) 评价方案、采样与测量点设置示意图及审核记录;

d) 仪器/设备的领用记录;

e) 现场检测记录;

f) 检测结果处理过程记录;

g) 现场调查、现场检测过程影像资料;

h) 既往检测与评价报告;

i) 评价报告及审核记录。

表 I.1 定期检测资料归档记录表

报告名称及编号: | 检测任务编号: | ||||

序号 | 类型 | 资料清单 | 复印件或原件 | 份数 | 页码 |

1 |

合同及评审 | 技术服务合同或协议 | |||

2 | 合同评审记录 | ||||

3 |

现场调查 | 现场调查记录 | |||

4 | 现场调查影像资料 | ||||

5 |

现场采样与测量 | 现场采样与测量计划(含采样与测量点设置示 意图) | |||

6 | 采样与测量计划审核记录 | ||||

7 | 现场采样与测量仪器领用记录 | ||||

8 | 采样前流量校准记录 | ||||

9 | 现场采样与测量记录 | ||||

10 | 现场采样与测量影像资料 | ||||

11 |

实验室检测 | 样品交接记录 | |||

12 | 实验室检测原始记录(包括标准配制记录、检 测原始记录及原始谱图等) | ||||

13 | 检测结果处理过程记录 | ||||

14 |

检测所需的技术资料 | 原辅料SDS | |||

15 | 收集的定性报告 | ||||

16 | 图纸资料(生产工艺、平面布局和车间设备布 局等) | ||||

17 | 检测报告及审核 | 检测报告及结果报告单 | |||

18 | 检测报告审核及修改记录 | ||||

19 | 其他 | 其他与职业卫生技术服务相关的记录 | |||

表 I.2 现状评价资料归档记录表

报告名称及编号: | |||||

序号 | 类型 | 资料清单 | 复印件或原件 | 份数 | 页码 |

1 |

合同及评审 | 技术服务合同或协议 | |||

2 | 合同评审记录 | ||||

3 |

现场调查 | 现场调查记录 | |||

4 | 现场调查影像资料 | ||||

5 | 评价方案及审核 | 评价方案(含采样与测量点设置示意图) | |||

6 | 评价方案审核记录 | ||||

7 | 现场采样与测量 | 现场采样与测量仪器领用记录 | |||

8 | 采样前流量校准记录 | ||||

表 I.2 现状评价资料归档记录表(续)

序号 | 类型 | 资料清单 | 复印件或原件 | 份数 | 页码 |

9 | 现场采样与测量 | 现场采样与测量记录 | |||

10 | 现场采样与测量影像资料 | ||||

11 |

实验室检测 | 样品交接记录 | |||

12 | 实验室检测原始记录(包括标准配制记录、检 测原始记录及原始谱图等) | ||||

13 | 检测结果处理过程记录 | ||||

14 |

评价所需的技术资料 | 原辅料SDS | |||

15 | 收集的定性报告 | ||||

16 | 图纸资料(生产工艺、平面布局和车间设备布局等) | ||||

17 | 既往检测与评价报告 | ||||

18 | 职业健康检查报告 | ||||

19 | 职业卫生管理资料 | ||||

20 | 职业病防护设施资料 | ||||

21 | 个人使用的职业病防护用品资料 | ||||

22 |

评价报告及审核 | 检测结果报告单 | |||

23 | 评价报告 | ||||

24 | 评价报告审核及修改记录 | ||||

25 | 其他 | 其他与职业卫生技术服务相关的记录 |

表 I.3 防护效果评价资料归档记录表

报告名称及编号: | |||||

序号 | 类型 | 资料清单 | 复印件或原件 | 份数 | 页码 |

1 |

合同及评审 | 技术服务合同或协议 | |||

2 | 合同评审记录 | ||||

3 |

现场调查 | 现场调查记录 | |||

4 | 现场调查影像资料 | ||||

5 | 评价方案及审核 | 评价方案(含采样与测量点设置示意图) | |||

6 | 评价方案审核记录 | ||||

7 |

现场检测 | 现场采样与测量仪器领用记录 | |||

8 | 现场检测影像资料 | ||||

9 | 检测结果处理过程记录 | ||||

10 |

评价所需的技术资料 | 职业病防护设施资料 | |||

11 | 个人使用的职业病防护用品资料 | ||||

12 | 既往检测与评价报告 | ||||

表 I.3 防护效果评价资料归档记录表(续)

序号 | 类型 | 资料清单 | 复印件或原件 | 份数 | 页码 |

13 | 评价报告及审核 | 评价报告 | |||

14 | 评价报告审核及修改记录 | ||||

15 | 其他 | 其他与职业卫生技术服务相关的记录 |

附 录 J

管道内气体压力、风速、风量检测

测量断面应选择在气流平稳的直管段上。如图J.1所示,测量断面设在弯头、三通等异形部件上游方向(相对气流运动方向)时,距这些部件的距离要大于3倍管道当量直径;设在这些部件的下游方向时,应大于6倍管道当量直径,对于矩形管道,当量直径d按照式(J.1)进行计算。位置选择时应优先考虑垂直管段,当条件受限不能满足上述要求时,应尽可能选择气流稳定的断面,并适当增加测点数量 和测试频次。测点前直管段的长度必须大于测点后直管段的长度。

|

图 J.1 测量断面位置示意图

![]() � = 2�� (J.1)

� = 2�� (J.1)

�+�

式中:

d ——矩形管道当量直径,单位为米(m);

a、b——矩形管道的边长,单位为米(m)。

将管道断面分成若干个等面积小矩形,使小矩形相邻两边之比接近1,每个小矩形的中心即为测点, 如图J.2所示。测点数量按表J.1确定,原则上测点数不超过20个。

图 J.2 矩形管道测点布置

表 J.1 矩形管道的分块及测点数

管道断面积/m2 | 等面积小块长边长度/m | 测点数 |

<0.1 | <0.32 | 1 |

0.1~0.5 | <0.36 | 1~4 |

0.5~1.0 | <0.50 | 4~6 |

1.0~4.0 | <0.57 | 6~9 |

4.0~9.0 | <0.75 | 9~16 |

>9.0 | <1.0 | ≤20 |

在选定的测量断面上,设置互相垂直的两个测孔,同时把管道断面分成一定数量的等面积同心环, 通过测孔沿该断面的直径方向,在各等面积圆环上分别取四个点作为测点,如图J.3所示。同心环上各测点距中心的距离按式(J.2)计算。测点数量按表J.2确定,原则上测点数不超过20个。

图 J.3 圆形管道测点布置

![]()

![]() � = � 2�−1 (J.2)

� = � 2�−1 (J.2)

2�

式中:

R0——风管的半径,单位为米(m);

Ri——风管中心到第 i 点的距离,单位为米(m);

i ——从风管中心算起的同心圆环的顺序号;

n ——风管断面上划分的同心环数量。

表 J.2 圆形管道的分环及测点数

管道直径/m | 分环数 | 测点数(两孔共计) |

<0.2 | — | 1 |

0.2~0.6 | 1~2 | 4~8 |

0.6~1.0 | 2~3 | 8~12 |

1.0~2.0 | 3~4 | 12~16 |

2.0~4.0 | 4~5 | 16~20 |

>4.0 | 5 | 20 |

同心环上各测点距管道内壁的距离(x)按表J.3确定。当测点距管道内壁的距离小于25 mm时,取25 mm。

表 J.3 测点距管道内壁距离

测点号 | 环数 | ||||

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |

1 | 0.146 | 0.067 | 0.044 | 0.033 | 0.026 |

2 | 0.854 | 0.250 | 0.146 | 0.105 | 0.082 |

3 | 0.750 | 0.294 | 0.195 | 0.145 | |

4 | 0.933 | 0.706 | 0.321 | 0.227 | |

5 | 0.854 | 0.679 | 0.344 | ||

6 | 0.956 | 0.805 | 0.656 | ||

7 | 0.895 | 0.773 | |||

8 | 0.967 | 0.855 | |||

9 | 0.918 | ||||

10 | 0.974 | ||||

注:测点距管道内壁距离以管道直径倍数计,×d | |||||

按J.1的要求确定测定断面和测量点,使用皮托管测量管道内气体压力。为保证测量的准确性,各测点应至少测量3次,取平均值作为该点的压力值,或测量一段时间的平均值作为该点的压力值。各测点压力的算术平均值为管道内气体压力。如使用S型皮托管测量,应以其校正系数修正。

按J.1的要求确定测定断面和测量点,使用风速计测量管道内气体流速。为保证测量的准确性,各测点应最少测量3次,取平均值作为该点的风速值,或测量一段时间的平均值作为该点的风速值。各测点风速的算术平均值为管道平均风速。

根据J.2测得的管道内气体动压值,按照式(J.3)计算各测点的管道风速,按照式(J.4)计算管道平均风速。

![]()

![]() � = 2�� (J.3)

� = 2�� (J.3)

�

式中:

Vn——各测点风速,单位为米每秒(m/s); Pd——各测点的气体动压值,单位为帕(Pa);

ρ ——测点的气体密度,单位为千克每立方米(kg/m3)。

![]()

![]() � = �1+�2⋯+�� (J.4)

� = �1+�2⋯+�� (J.4)

�

式中:

� ——管道平均风速,单位为米每秒(m/s);

�1,�2,⋯,��——各测点风速,单位为米每秒(m/s);

n ——测点总数。

按照式(J.5)计算管道风量。

式中:

![]()

� = � ∙ � (J.5)

Q——管道风量,单位为立方米每秒(m3/s); F——测量断面面积,单位为平方米(m2)。

�——管道平均风速,单位为米每秒(m/s);

附 录 K

职业病防护设施性能参数检测相关表格

表 K.1 排风罩控制风速测量记录表

用人单位: | 地址: | 检测类别: | 检测任务编号: | |||||||||||||||

测量项目:£控制风速 | 测量依据: | 测量点数量: 个 | ||||||||||||||||

测量设备名称及编号: | 修正系数: | 气象条件: ℃, %RH | 测量日期: 年 月 日 | |||||||||||||||

测量编号 |

测量位置 |

排风罩类型 |

罩口形状及尺寸 |

控制距离 (m) | 测量结果(m/s) | |||||||||||||

测量次数 | 点 1 | 点 2 | 点 3 | 点 4 | 点 5 | 点 6 | 点 7 | 点 8 | 点 9 | 点 10 | 点 11 | 点 12 |

最小均值 | |||||

测量 | 测量 | 测量 | 测量 | 测量 | 测量 | 测量 | 测量 | 测量 | 测量 | 测量 | 测量 | |||||||

修正 | 修正 | 修正 | 修正 | 修正 | 修正 | 修正 | 修正 | 修正 | 修正 | 修正 | 修正 | |||||||

一次 | ||||||||||||||||||

二次 | ||||||||||||||||||

三次 | ||||||||||||||||||

均值 | ||||||||||||||||||

注:排风罩类型指密闭罩、排风柜、侧吸罩、上吸罩、下吸罩、接受罩、槽边罩等;罩口形状包括矩形、圆形、条缝、异形等 | ||||||||||||||||||

测量人: 复核人: 用人单位陪同人: | ||||||||||||||||||

表 K.2 通风设施罩口风速、风量测量记录表

用人单位: | 地址: | 检测类别: | 检测任务编号: | |||||||||||||||||||

测量点数量: 个 | 测量依据: | |||||||||||||||||||||

测量设备名称及编号: | 修正系数: | 气象条件: ℃, %RH | 测量日期: 年 月 日 | |||||||||||||||||||

测量编号 |

测量位置 |

测量项目 |

形式 |

形状及尺寸 | 测量结果(£m/s £m3/h) |

平均均值 | ||||||||||||||||

测量次数 | 点 1 | 点 2 | 点 3 | 点 4 | 点 5 | 点 6 | 点 7 | 点 8 | 点 9 | 点 10 | 点 11 | 点 12 | 点 13 | 点 14 | 点 15 | 点 16 | ||||||

测量 | 测量 | 测量 | 测量 | 测量 | 测量 | 测量 | 测量 | 测量 | 测量 | 测量 | 测量 | 测量 | 测量 | 测量 | 测量 | |||||||

修正 | 修正 | 修正 | 修正 | 修正 | 修正 | 修正 | 修正 | 修正 | 修正 | 修正 | 修正 | 修正 | 修正 | 修正 | 修正 | |||||||

£ 风速 £ 风量 |

£ 排风 £ 送风 |

一次 | ||||||||||||||||||||

二次 | ||||||||||||||||||||||

三次 | ||||||||||||||||||||||

均值 | ||||||||||||||||||||||

测量人: 复核人: 用人单位陪同人: | ||||||||||||||||||||||

表 K.3 管道风压、风速测量记录表

用人单位: | 地址: | 检测类别: | 检测任务编号: | |||||||||||||||||||

测量点数量: 个 | 测量依据: | |||||||||||||||||||||

测量设备名称及编号: | 修正系数: | 气象条件: ℃, %RH | 测量日期: 年 月 日 | |||||||||||||||||||

测量编号 |

测量位置 |

测量项目 |

管道形状 |

尺寸 (mm) | 测量结果(£Pa £m/s) |

平均均值 | ||||||||||||||||

测量次数 | 点 1 | 点 2 | 点 3 | 点 4 | 点 5 | 点 6 | 点 7 | 点 8 | 点 9 | 点 10 | 点 11 | 点 12 | 点 13 | 点 14 | 点 15 | 点 16 | ||||||

测量 | 测量 | 测量 | 测量 | 测量 | 测量 | 测量 | 测量 | 测量 | 测量 | 测量 | 测量 | 测量 | 测量 | 测量 | 测量 | |||||||

修正 | 修正 | 修正 | 修正 | 修正 | 修正 | 修正 | 修正 | 修正 | 修正 | 修正 | 修正 | 修正 | 修正 | 修正 | 修正 | |||||||

一次 | ||||||||||||||||||||||

二次 | ||||||||||||||||||||||

三次 | ||||||||||||||||||||||

均值 | ||||||||||||||||||||||

注:测量项目指动压、静压、全压和管道风速;管道形状包括圆形、矩形等。 | ||||||||||||||||||||||

测量人: 复核人: 用人单位陪同人: | ||||||||||||||||||||||

附 录 L

建筑卫生学检测相关表格

表 L.1 光照度现场测量原始记录表

用人单位: | 检测任务编号: | ||||||

地址: | 检测类别: | ||||||

测量方法: | 测量仪器: | 测量日期: 年 月 日 | |||||

测量编号 |

测量位置 | 高度 (m) | 检测结果(lx) |

均值 |

备注 | ||

第 1 次 | 第 2 次 | 第 3 次 | |||||

测量人: 复核人: 用人单位陪同人: | |||||||

附 录 M

个人使用的职业病防护用品适合性检验

a) 了解用人单位配备的护听器的制造商、型号等信息,确定适用的适合性检验设备;

b) 检查确认适合性检验设备状态良好,且在校准有效期内;

c) 根据适合性检验设备技术说明书中的最高允许环境声压级限值,确认测试场地的符合性,并配 备测试必需的电源、桌椅等设施;

d) 调查各岗位(工种)日或周接触的噪声强度(等效连续 A 声级),确定防护需求值;

e) 对耳罩使用者,调查各岗位(工种)在工作中要求佩戴在头部区域,可能影响耳罩密封性能的 物品,例如:安全帽、安全眼镜、矫视眼镜、呼吸器等;

f) 测试耗材。适合性检验设备需要代用护听器等耗材时,依据测试人数和制造商关于代用护听器 使用频次的建议准备测试耗材;

g) 备用护听器。如出现需要更换其他型号护听器的情形,结合企业现有的产品,配备备用护听器。 包括相较于当前耳塞尺寸大或小的耳塞、标称值高或低的护听器以及耳罩式护听器等;

h) 其他物资,包括与适合性检验设备连接使用的电脑、软件、手部清洁用品。测试用品可重复使 用时,如耳罩的代用垫圈,按照制造商的建议准备消毒清洁用品;

i) 操作员培训。操作员接受适合性检验设备的使用培训、护听器的选择和佩戴方法培训,能正确 进行适合性检验,指导受检者佩戴护听器,且在需要时能为受检者选择适宜的护听器。

a) 布置测试现场。如有多台设备同时测试,合理划分区域,避免相互干扰;

b) 检查设备运行状态,根据适合性检验设备的使用说明安装设备;

c) 使用时,在适合性检验设备的软件系统中输入操作员信息、用人单位基本信息、检测信息和噪 声接触强度等。

a) 向受检者介绍测试的目的、测试程序、需要配合进行的操作及注意事项;

b) 对耳罩使用者,如受检者头部需佩戴其他物品,按照日常使用的方式全部佩戴后进行测试;

c) 依据适合性检验设备报告的结果,评估护听器个人声衰减值的符合性;

d) 如适合性检验设备报告的个人声衰减值不能满足现场的防护需求,操作员通过观察佩戴方法、 耳塞的插入深度、耳罩的佩戴位置、密封处的干扰物等情况,结合受检者生理特点确定干预措施。干预措施包括指导受检者正确佩戴护听器、按照耳道情况选择尺寸适合的耳塞、指导受检者调整干扰耳罩密封性能物品的位置以及更换护听器类型等;

e) 重新测试。如初次干预后个人声衰减值仍然不达标,实施干预措施直至达标为止,同时记录防 护效果达标的护听器;

f) 耳塞式护听器不应共用。测试时为受检者提供代用耳塞时,不得重复使用,使用后按照制造商 的建议处置;

g) 对于耳罩式护听器,使用受检者自备的耳罩或由操作员提供耳罩。需要共用测试耳罩时,每次 测试后按照制造商的建议清洁消毒耳罩垫圈或代用垫圈。

a) 了解用人单位配备的呼吸防护用品情况,包括但不限于:

1) 配有密合型面罩的呼吸器类型及数量;

2) 自吸过滤式呼吸器的过滤元件类型;面罩的品牌和型号;与面罩同时使用的,可能影响面 罩密合性的其他个体防护装备;

3) 确认呼吸器使用者已接受呼吸防护用品佩戴培训,并了解适合性检验的目的和测试程序;

4) 确认合适的测试场地,一般选择在安静、无污染且无异味的办公室或休息区进行。

b) 根据 GB/T 18664 确定适用的适合性检验方法。

c) 根据选定的方法准备适合性检验设备,确认适合性检验设备状态良好,且在校准有效期内。

d) 准备相关测试配件和耗材,如符合测试方法要求的过滤元件、备用型号的呼吸器及消毒湿巾等。

e) 准备呼吸器适合性检验所需的相关文件,包括但不限于:

1) 接受适合性检验的受检者名单和时间表;

2) 接受适合性检验的受检者身体状况的问卷;

3) 适合性检验记录表。

f) 确定适合性检验操作员。适合性检验操作员具备足够的、与实施适合性检验相关的知识、理解 力和操作技能,熟悉 GB/T 18664 中有关呼吸防护装备适合性检验、检查、清洁、维护及贮存等要求。

a) 布置测试现场。如有多台设备同时测试,合理划分区域,避免相互干扰;

b) 检查设备运行状态,根据适合性检验设备的使用说明安装设备;

c) 使用时,在适合性检验设备的软件系统中输入操作员信息、用人单位基本信息、检测信息和化 学有害因素接触水平等;

d) 在接受适合性检验之前,对受检者进行身体状况问卷和医学评价,包括使用呼吸防护用品的能 力、适合性、使用前后的健康监护等,由受检者和操作员双方共同确认。

M.2.3 开展呼吸防护用品适合性检验现场测试还应满足以下要求:

a) 向受检者介绍测试的目的、测试程序、需要配合进行的操作及注意事项;

b) 受检者确认消除可能影响佩戴密合性的因素,如面部毛发,密合面与颈、面部之间的异物(如 眼镜架或眼镜带、发胶、面霜和其他饰品等);

c) 为确保呼吸防护装备与其他个体防护装备的兼容性,当任何其他个体防护装备和/或呼吸防护装备配件可能影响密合性时,需在适合性检验时同时佩戴,以检验呼吸防护装备与其他个体防 护装备的兼容性。例如防护面屏、头部防护装备、耳罩、焊工面罩、送气头罩或其他可能影响 呼吸防护装备密合性的个体防护装备。该规定适用于所有密合型呼吸防护装备。适合性检验操 作员应记录适合性检验期间所佩戴的个体防护装备和/或呼吸防护装备配件的构造或型号。如果后期个体防护装备和/或呼吸防护装备配件的结构/型号发生变化,呼吸保护计划管理者应决 定是否重新进行适合性检验,以评定新组合的兼容性;

d) 如使用定性适合性检验方法,对受检者先行实施敏感性测试;使用定量适合性检验方法,确保 测试介质浓度以及检验设备的运行状况;

e) 操作员依据 GB/T 18664 规定的程序实施测试,并记录适合性检验的结果。定性适合性检验合格的判定依据为受检者在检验过程中没有感受到检验剂的味道或刺激;定量适合性检验合格的 判定依据为检验得到的适合因数不小于该类呼吸器规定适合因数(RFF);

f) 进行适合性检验时,如首次测试不通过,指导受检者重新佩戴呼吸器后重新测试;如两次测试 均不通过,更换其他类型呼吸器或选择不需要进行适合性检验的适用呼吸器;

g) 适合性检验至少每年进行一次,如受检者面部特征发生变化可能影响面罩的密合性能时,应重 新进行适合性检验,例如:体重明显变化;面部密封区域内有变化(疤痕或面部手术等);牙 齿改变等。

M.3.1 护听器适合性检验相关表格,见表M.1~表M.2。

表 M.1 劳动者护听器适合性检验记录表

用人单位名称: | 劳动者姓名: | 工号: | ||||

检验方法:£定性 £定量 | 检验设备名称及型号: | |||||

检验的护听器品牌、名称及型号: | ||||||

适合性检验结果为通过的护听器型号: | ||||||

适合性检验结果为不通过的护听器型号: | ||||||

护听器适合检验结果汇总 | ||||||

测试结果 | 测试的护听器型号和测试结果 | |||||

左耳个人声衰减(dB) | ||||||

右耳个人声衰减(dB) | ||||||

双耳综合声衰减(dB) | ||||||

综合评定结论 | ||||||

注:表格中个人声衰减为具体数值,综合评定结论为“通过”或“不通过”。 | ||||||

测试人: 受试人: 测试日期: | ||||||

表 M.2 用人单位护听器适合性检验报告

用人单位名称: | 测试日期: | ||||

总测试人数: | 测试人员: | 复核人员: | |||

测试单位: | 检验方法:£定性 £定量 | 检验设备名称及型号: | |||

护听器适合检验结果汇总 | |||||

序号 | 部门 | 岗位 | 员工姓名 | 适用护听器型号 | 不适用护听器型号 |

M.3.2 呼吸器适合性检验相关表格,见表M.3~表M.4。

表 M.3 劳动者呼吸器适合性检验记录表

用人单位名称: | 劳动者姓名: | 工号: | ||||

检验方法:£定性 £定量 | 检验设备名称及型号: | |||||

检验的呼吸器品牌和型号: | ||||||

适合性检验结果为通过的呼吸器型号: | ||||||

适合性检验结果为不通过的呼吸器型号: | ||||||

适合性检验结果记录 | ||||||

步骤 | 测试的呼吸器型号和测试结果 | |||||

正常呼吸 | ||||||

深呼吸 | ||||||

左右转头 | ||||||

抬头和低头 | ||||||

大声说话 | ||||||

弯腰 | ||||||

正常呼吸 | ||||||

综合评定结论 | ||||||

注:测试结果可用“通过”或“不通过”显示。 | ||||||

测试人: 受试人: 测试日期: | ||||||

表 M.4 用人单位呼吸器适合性检验报告表

用人单位名称: | 测试日期: | ||||

总测试人数: | 测试人员: | 复核人员: | |||

测试单位: | 检验方法:£定性 £定量 | 检验设备名称及型号: | |||

呼吸器适合检验结果汇总 | |||||

序号 | 部门 | 岗位 | 员工姓名 | 适用呼吸器型号 | 不适用呼吸器型号 |

附 录 N

质量控制相关表格

质量控制相关表格,见表 N.1~表 N.10。

表 N.1 合同评审表

用人单位 | 时间 | 年 月 日 | |||||

合同名称 | 合同编号 | ||||||

技术服务类别 | |||||||

行业类别 | |||||||

评审内容 | a) 技术服务的内容、范围及要求与国家相关法律、法规、规章和标准规范的符合性; b) 技术服务机构的资质业务范围、检测能力、人员及设备等要素的符合性与用人单位技术服务时间需求的合理性; c) 其他: | ||||||

合同发起部门意见 | |||||||

其他部门评审意见 | 科室/部门 | 评审人签名 | 评审时间 | 评审意见 | |||

质量控制部门 | |||||||

主管领导 | |||||||

注:如不签署意见,则视为同意该合同及评审表。 | |||||||

合同经办人/项目负责人:

日期: 年 月 日 |

技术负责人:

日期: 年 月 日 |

质量控制负责人:

日期: 年 月 日 | |||||

表 N.2 采样与测量计划审核表

用人单位 | |||

采样与测量计划名称 | |||

检测类别 | 检测任务编号 | ||

审核内容 | a) 采样与测量计划要素的全面性; b) 检测工作场所、岗位(工种)及职业病危害因素的全面性; c) 仪器设备、空气收集器和现场采样与测量需求的匹配性; d) 采样与测量地点(对象或点位)、时机、方式、时间以及样品数量的符合性、合理性。 | ||

项目负责人审核 | 审核意见:

审核人: 日期: 年 月 日 | ||

检测技术负责人 (或指定审核人) 审核 | 审核意见:

审核人: 日期: 年 月 日 | ||

表 N.3 评价方案审核表

用人单位 | |||||

方案名称 | |||||

评价类别 | |||||

审核内容 | a) 评价依据的全面性和有效性; b) 评价范围与内容的全面性,评价单元划分的合理性; c) 评价方法的合理性; d) 职业病危害因素识别与接触分析的准确性; e) 重点评价的职业病危害因素筛选的正确性; f) 职业卫生调查、现场采样与测量计划的全面性; g) 工作组织及进度安排的合理性。 | ||||

项目负责人审核 | 审核意见:

审核人: |

日期: |

年 |

月 |

日 |

检测技术负责人 (或指定审核人) 审核 | 审核意见:

审核人: |

日期: |

年 |

月 |

日 |

评价技术负责人 (或指定审核人) 审核 | 审核意见:

审核人: |

日期: |

年 |

月 |

日 |

表 N.4 采样与测量计划或评价方案审核意见采纳情况表

计划/方案名称 | |||||

序号 | 计划/方案审核人意见 | 采纳情况 | 修改章节或不采纳原因说明 | ||

注 1:采纳情况填“采纳”、“部分采纳”或“不采纳”。 注 2:若采纳方案审核人的意见,应写明修改所在章节;若不采纳,应说明原因。 | |||||

质量监督员:

日期: 年 月 日 | 项目负责人:

日期: 年 月 日 | ||||

表 N.5 检测报告审核记录表

用人单位 | |||||

报告名称及编号 | |||||

审核内容 | a) 检测依据的全面性和有效性; b) 检测范围的全面性; c) 用人单位情况调查要素的全面性,与实际情况的一致性; d) 现场采样与测量的全面性; e) 检测结果及接触水平评价的准确性; f) 超标岗位原因分析的准确性; g) 检测结论的准确性; h) 建议的合理性和可行性。 | ||||

非项目组成员审核 | 审核意见:

审核人: |

日期: |

年 |

月 |

日 |

检测技术负责人 (或指定审核人) 审核 | 审核意见:

审核人: |

日期: |

年 |

月 |

日 |

出版前校核 | a) 按编写格式排版 是( ) 否( ) b) 段落、图表排版有序 是( ) 否( ) c) 错别字控制在 0.3‰以内 是( ) 否( ) d) 其他:

审核人: |

日期: |

年 |

月 |

日 |

表 N.6 评价报告审核表

用人单位 | |||||

报告名称及编号 | |||||

审核内容 | a) 评价报告内容与相关法律、法规、规章和标准规范要求的符合性; b) 用人单位概况及运行情况调查的全面性; c) 职业病危害因素识别的全面性,分析与评价的准确性; d) 职业病危害防护措施和控制效果评价的客观性和准确性; e) 评价结论的准确性; f) 补充措施和建议的合理性和可行性。 | ||||

非项目组成员审核 | 审核意见:

审核人: |

日期: |

年 |

月 |

日 |

技术负责人 (或指定审核人) 审核 | 审核意见:

审核人: |

日期: |

年 |

月 |

日 |

出版前校核 | a) 按编写格式排版 是( ) 否( ) b) 段落、图表排版有序 是( ) 否( ) c) 错别字控制在 0.3‰以内 是( ) 否( ) d) 其他:

审核人: |

日期: |

年 |

月 |

日 |

表 N.7 职业卫生技术报告内部审核意见采纳情况

报告名称及编号 | |||||

序号 | 报告审核人意见 | 采纳情况 | 修改章节或不采纳原因说明 | ||

注 1:采纳情况填“采纳”“部分采纳”或“不采纳”。 注 2:若采纳方案审核人的意见,应写明修改所在章节;若不采纳,应说明原因。 | |||||

质量监督员:

日期: 年 月 日 | 项目负责人:

日期: 年 月 日 | ||||

表 N.8 职业卫生技术报告签发审批表

用人单位 | |||